Alors que d’importantes transformations du « port historique » de Djibouti, avec le projet de création d’un centre d’affaire international, sont annoncées par le gouvernement djiboutien, ce texte propose un retour sur l’histoire de cette infrastructure dans son contexte régional.

Le port créé par le gouvernement français en 1884 à Obock, au nord du golfe de Tadjoura, devait permettre à la navigation française, civile et militaire, de disposer d’une escale sûre et d’un point fiable de ravitaillement en charbon sur la route qui reliait la métropole à des colonies anciennes ou en cours de conquête : La Réunion, Madagascar, l’Indochine, voire la Nouvelle-Calédonie. Il s’agissait de disposer d’une alternative au port d’Aden, occupé depuis 1838 par les Britanniques, qui étaient les principaux rivaux de la construction impériale en cours. En 1895, l’escale est transférée d’Obock à Dibouti, ville créée ex-nihilo en 1888 au sud du golfe.

Depuis le milieu des années 1870, des commerçants européens souhaitaient utiliser ces lieux pour commercer avec l’« Abyssinie », en se greffant sur les trajets des caravanes utilisant Tadjoura ou Zeila. En dépit des réserves du ministère de la Marine, Pierre Arnoux créé un premier établissement commercial à Obock au printemps 1881, et des commerçants y organisent des caravanes les années suivantes. Cependant, cette activité peine à prendre son essor, du fait des difficultés du trajet et de la concurrence des acteurs locaux, même si l’utilisation de l’itinéraire entre Djibouti et Harar à partir de 1888 facilite les circulations. Le nouveau port devient officiellement le chef lieu de la colonie en 1896.

La situation évolue en 1896. En effet, l’Éthiopie, en dépit de sa victoire sur les Italiens à Adwa en mars 1896, ne parvient pas à obtenir un port sur le littoral de la mer Rouge lui permettant d’accéder directement au commerce mondial. Elle devient cependant un acteur dans le jeu des nations, bien que soumise à une domination semi-coloniale au début du XXe siècle selon l’historien éthiopien Bahru Zewde [1]. La France est le premier pays européen à tirer une conclusion de cette situation et nomme le gouverneur de la Côte française des Somalis, Léonce Lagarde, comme ministre plénipotentiaire de France en Éthiopie. Le 29 janvier 1987, il signe à Harar avec le ras Mekonnen, représentant du negus Menelik, un accord sur la présence éthiopienne à Djibouti qui stipule que « le port français de Djibouti étant le débouché officiel du commerce éthiopien, il y sera installé un emplacement pour que les sujets de Sa Majesté ne soient point embarrassés » [2].

Quelques mois plus tard, commence la construction du chemin de fer franco-éthiopien qui relie Djibouti à Addis Abeba en 1917. L’ouverture de ce « corridor commercial », selon le terme consacré, consacre l’importance du port de Djibouti pour l’Éthiopie.

Ces deux utilisations du port de Djibouti – escale impériale et port de l’Éthiopie – vont structurer son histoire. Si les infrastructures portuaires nécessaires aux deux activités, et donc les investissements qu’elles requièrent, sont en partie similaires, le montant des bénéfices générés par le commerce éthiopien et sa répartition entre le port, les transporteurs et les commerçants sont continuellement négociés. D’autant plus lorsque l’Éthiopie est en mesure de mobiliser de possibles infrastructures concurrentes et de demander plus de contrôle et d’avantages, voire de revendiquer l’annexion du territoire.

À l’heure où la disparition du port historique de Djibouti est envisagée, cet article se propose d’éclairer deux aspects de son histoire : son évolution topologique et la relation avec l’Éthiopie.

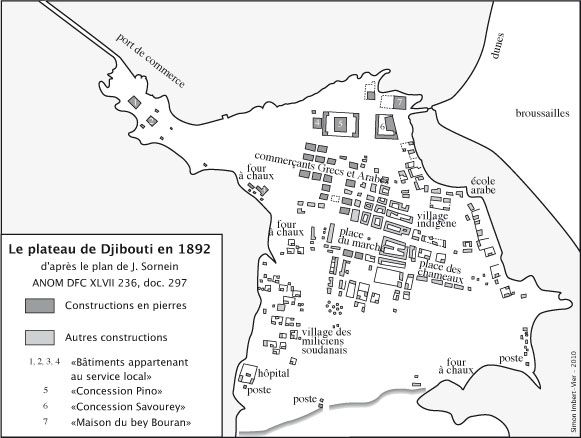

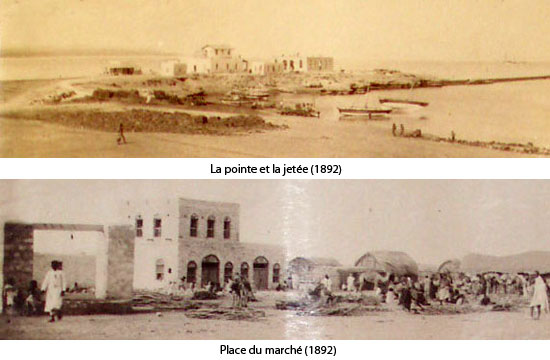

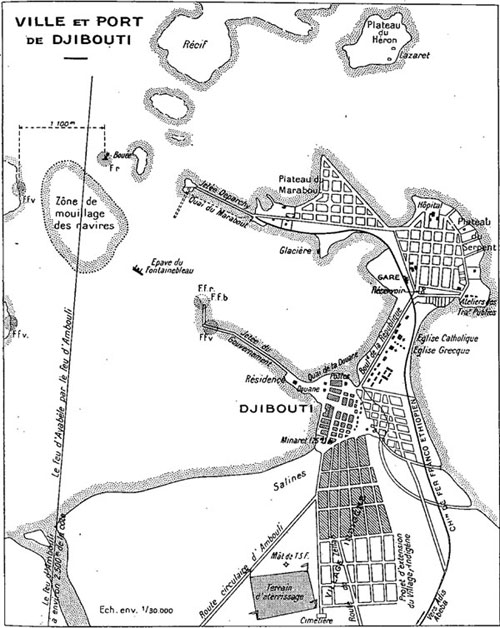

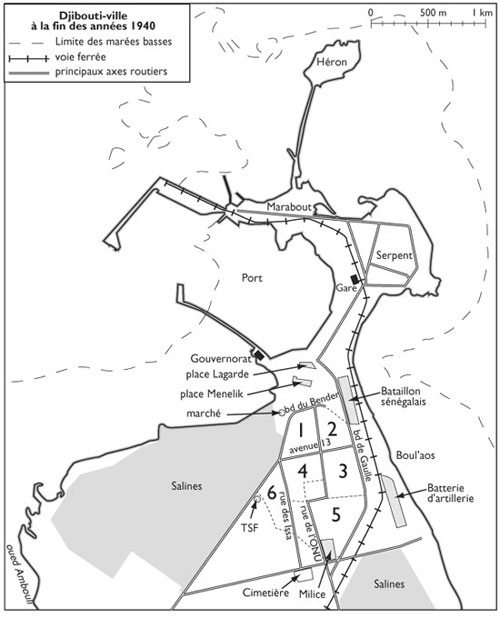

La construction du port

Le port de Djibouti n’est longtemps pas directement accessible aux grands navires européens, qui doivent stationner en rade. Le transbordement des voyageurs et des marchandises est assuré par des barges et des barques qui abordent la jetée édifiée dès le début des années 1890, dite « du gouvernement », qui allonge ses 500 mètres à partir du Palais du gouverneur. Elle est également utilisée par les boutres, ou dhow, qui assurent des liaisons avec les ports voisins, Zeila et Aden en particulier. C’est dans le prolongement de ce quai que se construit la ville commerçante sur le plateau de Djibouti, et le « village indigène » de Bender Djedid installé à partir de 1900 dans des zones inondables par forte marée, en contre-bas du talus.

Les Messageries maritimes installent en 1895 un dépôt de charbon sur le plateau du Marabout. Il est connecté en 1899 au chemin de fer qui construit une gare sur le plateau du Serpent en 1900. Ces plateaux septentrionaux sont coupés de la ville à marée haute, jusqu’à l’ouverture du boulevard de la République en 1900. L’entreprise Duparchy, en charge de la construction du chemin de fer, entreprend la réalisation d’une jetée à l’extrémité du Marabout, qui atteint 470 mètres en 1902 lorsque les travaux s’interrompent avec la faillite de la première compagnie ferroviaire.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la situation reste inchangée. Le charbon est transporté sur des barges à partir de la jetée Duparchy au nord, les passagers et les marchandises passent par la jetée sud. Deux projets concurrents d’évolution sont discutés. L’un, plus économique, qui prévoit l’extension du quai méridional jusqu’à la haute mer pour favoriser les boutres et les commerçants, est soutenu par la Chambre de commerce locale. L’autre, plus onéreux, est porté par les sociétés industrielles (chemin de fer, compagnies maritimes…) et le ministère des Colonies. Il prévoit l’extension de la jetée nord pour permettre l’accostage des paquebots [3].

En 1919, le choix de l’économie et des intérêts locaux l’emporte. La jetée du gouvernement est prolongée de 150 mètres. Mais elle s’effondre en 1920 et n’est terminée qu’en 1925. Le constat est cependant rapidement établi qu’elle ne permet pas de répondre à l’accroissement du trafic, et une jetée dite « du Large » est construite entre 1930 et 1934, au nord du port pour 20 millions de francs. Reliée au réseau ferré, elle joint l’épave du paquebot Fontainebleau, qui a coulé dans le port en 1926, à la jetée Duparchy que la colonie a achetée en 1921. Cet investissement vise à faciliter le commerce En 1934, la jetée Duparchy est élargie ; on y installe un dépôt d’hydrocarbure de la Shell en 1938. Cependant, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que d’importants travaux de dragage autour des quais, financés par le FIDES [4], permettent enfin aux grands navires d’accoster à quai, en liaison directe avec le chemin de fer.

Dans les années 1960 et 1970, divers projets de création d’infrastructures (cale de radoub…) destinées à renforcer l’attractivité du port et sa fonction d’escale, pour laquelle le concurrent est Aden, sont évoqués. Mais ils demandent de lourds investissements qui ne parviennent pas à être réunis. Au début des années 1970, une jetée est construite au niveau des basse eaux, puis le fond du port, accessible seulement à marée haute, est isolé par la route de Venise et transformé en lac artificiel.

L’accès de l’Éthiopie au port de Djibouti

Avant l’installation française, les caravanes passaient par Tadjoura ou Zeila, cette dernière étant dominante après que la conquête de Harar par Menelik en 1887 a modifié les routes commerciales [5]. Bien que la ville de Djibouti, créée en 1888, n’accueille à ses débuts qu’une petite partie des caravanes, dès 1891 le gouvernement éthiopien y aurait envisagé l’installation d’un « village abyssin » [6]. Les accords de janvier 1897 prévoient déjà que « les approvisionnements, marchandises, armes et munitions destinés à Sa Majesté l’empereur y passeront en franchise ».

La construction du chemin de fer à partir de l’automne 1897 change la situation, puisque le port de Djibouti éclipse assez rapidement ses deux voisins, victimes du déclin des routes caravanières. Mais ce n’est pas alors tant la question de l’accès de l’Éthiopie à la mer qui se pose, que celui de l’accès à l’Éthiopie depuis la mer. Il faut amener le rail jusqu’aux hauts plateaux, ce qui n’est achevé qu’en 1917. Du côté français, une coupure se créée avec la séparation des crédits de la Légation française en Ethiopie, dirigée par Léonce Lagarde, et de la Côte française des Somalis. La nomination d’un nouveau gouverneur, Alfred Martineau, dissocie les fonctions et les rôles. Cependant, jusqu’à la fin des années 1920, la compagnie conserve la gestion territoriale du territoire ferroviaire, y compris sa sécurité, en particulier de la ville de Dire Dawa dont l’administration n’est cédée aux autorités éthiopiennes qu’en 1928 [7].

En 1924, le ras Tafari, alors régent d’Éthiopie, entreprend une tournée des capitales européennes. Il négocie les conditions d’un accès à la mer auprès des trois puissances qui occupent les côtes : le Royaume-Uni à Zeila, l’Italie à Assab et Massawa et la France à Djibouti. Afin de « maintenir au chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba un trafic suffisant pour que les déficits d’exploitation n’accroissent pas la charge que le jeu des conventions impose au budget de l’Etat », la création d’une zone extraterritoriale [8] sur le port est envisagée [9], mais le prix demandé (2 millions de francs annuels) paraît trop élevé à l’Éthiopie, qui désire « obtenir la totalité du port de Djibouti » [10], et fini par conclure un accord avec l’Italie en 1928 sur la construction d’une route à partir d’Assab où une zone franche est instituée. Cependant, la faiblesse des installations de ce port limite la concurrence et le chemin de fer conserve la plus grande partie du trafic.

Dès les premiers temps de l’occupation italienne de l’Éthiopie (1936-1941), il se confirme que ce n’est plus l’accès à l’Éthiopie qui est en jeu, mais l’accès de l’Éthiopie au port de Djibouti. Le chemin de fer est très sollicité, mais il ne parvient pas à répondre à la demande de transport, en dépit de l’ouverture d’une route parallèle au chemin de fer en 1938 – passant par Ali Sabieh, elle est fermée en 1940 –, et les marchandises s’accumulent sur les quais. Alors que par le contrôle de Djibouti et de la voie ferrée, la France s’étendait à l’intérieur, avec la route ouverte, l’accès direct au port, et la concurrence possible d’Assab, c’est l’Ethiopie qui descend jusqu’à la côte. Confrontés aux limites du corridor djiboutien, les Italiens entreprennent rapidement d’améliorer l’accès par Assab, sans avoir le temps de renouveler vraiment les infrastructures.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour récupérer le contrôle de la ligne de chemin de fer, la France a besoin de l’accord éthiopien. Il est obtenu en 1946 après une longue négociation, qui porte également sur les frontières. Des « gestes d’amitié » [11], comme la cession d’une villa en bord de mer sur le plateau du Serpent au negus en 1944, n’ont pas suffit, mais l’Éthiopie n’obtient cependant pas d’accès propre à la mer. En 1952, la situation stratégique créée par l’occupation italienne est confirmée par l’ONU avec la fédération de l’Érythrée à l’Éthiopie, et donc l’accès direct de cette dernière aux ports d’Assab et Massawa. Antonin Besse – commerçant franco-britannique installé au Yémen et en conflit avec la compagnie ferroviaire [12] – déploie alors une importante flotte de camions sur la route entre Assab et Addis Abeba. Des travaux sont entrepris, la route est bitumée et le port aménagé par une entreprise yougoslave. Même si Assab n’atteint pas le niveau d’équipement de Djibouti, sa position devient significative avec le passage de 40% du trafic extérieur de l’Éthiopie en 1964.

En 1949, pour lutter contre cette concurrence, la création du franc Djibouti, rattaché au dollar US comme la monnaie éthiopienne qui se créé au même moment [13], et l’instauration d’une franchise douanière au port favorisent le commerce éthiopien. La colonie française renonce à la ressource budgétaire des taxes sur le commerce au profit des infrastructures qui facturent des prestations : le port et le chemin de fer, qui devient cependant définitivement déficitaire à partir de 1954.

En 1959, toujours pour tenter de maintenir la position djiboutienne dans le commerce éthiopien, la compagnie ferroviaire devient une société bi-nationale, dont les actionnaires à égalité sont la France et l’Éthiopie. Cette évolution s’accompagne d’une simplification des procédures : les douaniers éthiopiens, en uniforme, sont autorisés à intervenir directement dans le port [14].

Cela n’empêche pas le lent déclin de la place du port de Djibouti dans le commerce éthiopien, qui se poursuit, avec la quasi disparition du chemin de fer et en dépit de l’ouverture en 1981 d’une route utilisable par les camions qui passe par Dikhil et Galafi.

Et maintenant…

La sécession de l’Érythrée en 1993, puis le conflit érytréo-éthiopien de 1998 qui ferme Assab à l’Éthiopie, permettent à Djibouti de redevenir le lieu de passage du commerce international éthiopien, dont il assure peut-être 85% aujourd’hui. Pour répondre aux besoins de ce grand voisin en pleine croissance, un nouveau port est inauguré à Doraleh en 2003, financé par des investisseurs dubaïotes, puis à nouveau agrandi avec des capitaux chinois. La route de Galafi est améliorée pour accueillir une noria de camions, enfin une nouvelle voie ferrée est mise en service en 2018. Les projets de développement d’un port concurrent, à Berbera par exemple [15], n’ont pour l’instant pas abouti, sans doute aussi du fait de l’importance des investissements nécessaires pour atteindre les performances des infrastructures djiboutiennes.

Le retour de la prépondérance djiboutienne, voire sa quasi exclusivité, dans le commerce extérieur éthiopien s’est accompagné d’un fort accroissement d’une présence éthiopienne multiforme dans le pays – économique, politique, mais aussi humaine ou militaire. De nombreux Éthiopiens vivent à Djibouti depuis la création de la ville, mais il semble que leur proportion continue d’augmenter (le corps électoral djiboutien, qui représente moins de 20% des habitants, croît plus lentement que la population du pays), même si les données des rares recensements ne permettent pas de la mesurer précisément.

En février 2015, Haile-Mariam Dessalegn, alors Premier ministre éthiopien, a proposé de renforcer le rapprochement entre les deux pays, y compris sur le plan politique dans une sorte d’extension du « fédéralisme ethnique » éthiopien [16]. À la suite d’un accord de mai 2016, 150 militaires éthiopiens sont installés au nord-ouest de Tadjoura pour participer à la défense du pays [17], et le projet d’une base navale éthiopienne à Djibouti resurgit régulièrement.

On pouvait alors penser que seule la présence des bases militaires étrangères, française et surtout américaine, freinait ce processus d’intégration sans le rendre impossible. Cependant l’accroissement considérable et concomitant de la présence chinoise – qui a pris une place majeure, en particulier en finançant et construisant de nombreuses infrastructures en Éthiopie et à Djibouti, dont la nouvelle ligne de chemin de fer, et installé une base militaire à Djibouti en 2017 – a introduit un nouveau facteur. Quels sont les objectifs politiques et financiers de ce nouvel acteur ? On peut penser que le million d’habitants de Djibouti, et ses deux cent mille électeurs [18], risquent de peser peu face aux plus de cent millions d’Éthiopiens.

Même si la stratégie djiboutienne de développement semble reposer principalement sur le commerce extérieur éthiopien, les projets liés au renforcement d’un « hub » maritime intercontinental (transbordement de conteneurs et réparation maritime) maintiennent une possibilité d’alternative. Depuis cinquante ans, Djibouti reste dans l’œil du cyclone. Mais si l’Éthiopie parvient à relancer la dynamique économique et politique de ces trente dernières années, on peut imaginer que la perspective de son intégration pourrait être acceptée par les puissances tutélaires sans qu’il soit possible de la contester dans la région. La perspective du maintien du partage du bénéfice de la rente stratégique entre une petite partie des habitants du pays reste une voie étroite.

Simon Imbert-Vier, Institut des mondes africains

[1] Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia - 1855-1974, London, James Currey, Eastern African Studies, 1991, p. 73 et 95.

[2] Voir en ligne : djibouti.frontafrique.org/ ?doc73.

[3] Colette Dubois, Djibouti, 1888-1967 - Héritage ou frustration, Paris, L’Harmattan, 1997, chapitre 2.

[4] Fonds d’investissement pour le développement économique et social, créé en 1946.

[5] Shiferaw Bekele, « Environment and Trade Routes : the Case of Tadjura-Shoa Trade Route », Sixth Eastern Africa History Conference, Ambo, 14-21/3/1984, 17 p., dact.

[6] ANOM, DFC XLVII 232, lettre de Lagarde au ministère des Colonies, 5/6/1891.

[7] Shiferaw Bekele, « Aspects of the History of Dire Dawa (1902 to 1936) », in Proceedings of the Fourth Seminar of the Department of History, 1989, p. 81-132

[8] ANOM, Affaires politiques 3696, « Le gouvernement français met, dans le port de Djibouti, à disposition de l’Empire d’Ethiopie, un emplacement qui sera affecté à son usage et placé sous son administration douanière. » projet de convention 8/1924, art. 1.

[9] Idem, note pour le ministre, 27/2/1924.

[10] ANOM, Affaires politiques 3711, télégramme de Tafari au président du Conseil, 12/9/1927.

[11] ANOM, Affaires politiques 3691, note du 2/6/1944 et CFS 2E8.

[12] David Footman, Antonin Besse of Aden - The founder of St Antony’s College, Oxford, Oxford, Macmillan, 1986.

[13] Colette Dubois, « Espaces monétaires dans la Corne de l’Afrique (circa 1800-1950) », in Colette Dubois, Marc Michel et Pierre Soumille (éd.), Frontières plurielles, frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 91-106.

[14] Voir en ligne : djibouti.frontafrique.org/ ?doc131.

[15] « Infrastructures : le port de Berbera peut-il défier Djibouti ? », Jeune Afrique, 5 janvier 2021.

[16] Politique africaine, n° 99, 2005, voir en ligne : www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-3.

[17] La lettre de l’océan Indien, n° 1429, 17 juin 2016, p. 4.

[18] Le nombre de nationaux reconnus n’est pas communiqué. Sur l’utilisation politique du constat de l’attribution de nationalité dans le territoire depuis la Seconde Guerre mondiale, voir mon article « Identifier les nationaux à Djibouti (1946-2004) », Le Mouvement social, n° 273, 2020, p. 129-145.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.