Au moment où la nouvelle ligne ferroviaire est inaugurée, retour sur l’histoire et les enjeux de la première ligne de chemin de fer, qui a participé à la structuration des économies, des sociétés et des espaces djiboutiens et éthiopiens depuis le début du XXe siècle.

Lorsqu’en 1884 le gouvernement français décide d’installer un établissement et un dépôt de charbon au nord du golfe de Tadjoura, c’est pour des raisons strictement liées à sa construction impériale : disposer d’un relais sûr pour ses navires lors des liaisons vers Madagascar et l’Extrême-Orient. Cependant, l’attrait ou le mirage du commerce avec l’intérieur de la Corne avait motivé l’installation des premiers commerçants européens à Obock à partir de 1881.

La construction

Un premier projet de chemin de fer vers l’intérieur de la Corne est proposé dès 1883 [1], et l’itinéraire au départ de Djibouti est envisagé en 1889, peu après la création de la ville en 1888. Le 9 mars 1894, Alfred Ilg, un ingénieur suisse, obtient du negus Menelik la concession d’un chemin de fer qui joindrait Djibouti au Nil Blanc à travers l’Éthiopie. Ce n’est cependant que le 27 avril 1896, après que la bataille d’Adwa en mars a interrompu la colonisation italienne, que le gouvernement français se sent libre d’autoriser le passage de la ligne sur son territoire.

Ilg, associé au français Léon Chefneux, créé alors la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens (CIE), dont Menelik détient le quart du capital. Mais la société peine à trouver les importants capitaux nécessaires à la réalisation de ce projet ferroviaire atypique. Ce sont finalement des entrepreneurs britanniques, les frères Ochs, qui apportent les fonds, principalement sous forme de prêts en partie transformés en actions par la suite.

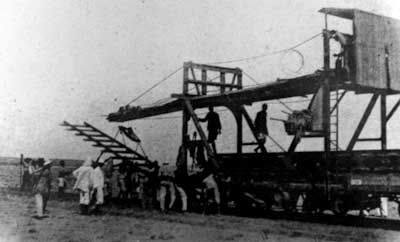

La construction de la ligne commence à l’automne 1897, et un premier tronçon de 108 kilomètres jusqu’à Dewele est ouvert à l’exploitation en juillet 1900. La lenteur des travaux est en grande partie due à la pénurie de capitaux, peut-être organisée pour permettre la prise de contrôle par les intérêts britanniques [2]. De plus, le terrain est difficile et les habitants, des pasteurs transhumants dont les dirigeants perçoivent des redevances sur les caravanes, sont hostiles. La Compagnie met en place une milice privée qui exerce une très forte coercition sur les populations riveraines ; face aux résistances, elle détruit les campements, viole des femmes et vole du bétail selon les autorités coloniales. Une fois la voie construite, un poste militaire est installé près de la limite supposée du territoire français : c’est l’origine de l’actuelle ville d’Ali Sabieh. Une « milice indigène rurale » est chargée d’assurer la sécurité le long de la ligne en territoire français à partir de septembre 1900.

Dans la ville de Djibouti, la compagnie obtient d’importantes concessions de terrains, au moins dix hectares, à l’extrémité du boulevard de la République qui vient alors d’être réalisé sur des remblais qui comblent le marécage qui sépare les plateaux du Serpent et de Djibouti. Elle y construit une gare, terminée en 1900, et des bâtiments techniques, ainsi qu’une jetée sur le port reliée au réseau ferré. Elle installe aussi un hôpital, le futur hôpital Peltier, d’abord pour ses employés, mais il est rapidement utilisé aussi par les autres habitants, avec des bâtiments distincts pour les « européens » et les « indigènes ».

En 1901, les investisseurs britanniques contrôlent le tiers du capital de la Compagnie, lourdement endettée à leur égard, et la construction piétine toujours. Par manque d’argent, les ponts sont remplacés par des « lignes molles » : la voie est simplement posée au fond des oueds, qu’il est donc impossible de traverser dès qu’il pleut [3]. Le 6 février 1902, le gouvernement français de Théophile Delcassé impose une nouvelle convention à la Compagnie, confirmée par une loi le 6 avril. L’État apporte une subvention de onze millions de francs qui permet l’achèvement du premier tronçon. En contrepartie du maintien de ses intérêts financiers, la Compagnie accepte la tutelle du gouvernement français, qui doit approuver toute modification du capital ou des statuts. En décembre 1902, avec 315 kilomètres de voies, les rails atteignent la plaine, d’abord appelée Addis-Harar puis qui prend le nom de Dire Dawa, où la Compagnie organise et administre la ville qui se créée autour de l’implantation ferroviaire.

Le passage en 1902 d’une initiative privée à une entreprise pilotée par l’administration coloniale sur un territoire étranger s’est réalisé sans que ni le gouvernement éthiopien, ni les autres puissances européennes présentes dans la région, le Royaume-Uni et l’Italie, ne soient consultées. Or cela change la nature du projet, qui peut devenir le prélude à l’imposition d’une domination. C’est pourquoi Menelik bloque la construction de la suite de la ligne.

L’Éthiopie essaye de diviser les Européens pour contrer l’influence française, en signant par exemple un accord avec la Grande-Bretagne par lequel elle fait des concessions sur la frontière avec le Soudan et admet un droit de regard sur le contrôle des eaux du Nil [4]. Mais des négociations entamées en 1904 entre la France, le Royaume-Uni et l’Italie aboutissent au traité tripartite du 13 décembre 1906, qui divise l’Éthiopie en zones d’influences européennes et autorise la construction du chemin de fer français, mais uniquement jusqu’à Addis Abeba.

Menelik rejette d’abord cet accord, qui consacre une perte concrète de souveraineté pour l’Éthiopie, mais ne peut l’empêcher. Il se retrouve en conséquence seul face à la France pour négocier la réalisation de la ligne, dont il souhaite qu’elle soit rapidement terminée.

La Compagnie impériale, bloquée dans son développement, ne peut rembourser ses emprunts et est contrainte au dépôt de bilan le 3 juin 1907, après avoir dépensé 32,5 millions de francs en travaux et 15,3 millions en frais financiers. L’administration coloniale de Djibouti prend alors le contrôle direct de la ligne, qui passe en régie de gestion publique. En avril 1907, le consul de France au Caire, Antony Klobukowski, est chargé de négocier avec l’Éthiopie la mise en œuvre de l’accord tripartite et la relance des travaux. En janvier 1908, Menelik accepte qu’une nouvelle société, française mais dont il détient un quart du capital, construise et exploite la ligne. Il est contraint en même temps à accepter un système dit de « capitulations », qui soustrait les Européens présents en Éthiopie à sa juridiction.

Ce n’est qu’en mars 1909 que le gouvernement français obtient un accord avec les ayants-droit de la CIE, qui vendent à un bon prix la ligne déjà construite. C’est alors qu’est créée la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien sous l’égide de la Banque de l’Indochine. L’État français garanti l’ensemble de ses risques financiers en échange d’un contrôle strict de la gestion de la société et de son capital, dont Menelik conserve un quart. Les travaux reprennent en janvier 1910, et la ligne est ouverte à l’exploitation sur 762 kilomètres de voies le 7 juin 1917. La gare d’Addis Abeba est inaugurée le 3 décembre 1929 après un accord sur les questions foncières. Le coût total de la construction est de 96 millions de francs. Des projets d’extension le long de la vallée du Rift élaborés dans les années 1950 ne sont jamais mis en œuvre.

L’exploitation

Dès son ouverture, l’exploitation de la ligne est rentable. À partir de 1929, la compagnie verse un dividende de 5% net à ses actionnaires tout en remboursant ses créanciers. Ce profit est du à l’absence de concurrence et au maintien conséquent de tarifs élevés, car le trafic reste assez faible, inférieur à 100 000 tonnes de fret par an.

Les Italiens, qui envahissent l’Éthiopie en 1936, génèrent un accroissement sans précédent de la demande, à laquelle le train ne parvient pas à répondre. L’administration de Djibouti est alors contrainte à ouvrir une route parallèle à la voie en février 1937, créant une situation concurrentielle renforcée par la création d’un embranchement routier vers le port voisin d’Assab en Érythrée.

Avec la Seconde Guerre mondiale, la ligne est coupée en deux jusqu’en 1943. Sa partie éthiopienne n’est plus administrée par la Compagnie, mais par une administration militaire britannique à partir de 1941. Il faut deux ans de négociations diplomatiques pour que la Compagnie reprenne l’exploitation à son compte, le 1er juillet 1946, sans que la route ne soit réouverte. Le chemin de fer assure alors au port de Djibouti entre 55% et 75% du commerce extérieur éthiopien.

La fédération de l’Érythrée à l’Éthiopie, par l’ONU en 1952, change à nouveau la situation concurrentielle. Dès 1951, le négociant Georges Besse, basé à Aden, investi dans des camions lancés sur la route entre Addis Abeba et Assab, dont le port est rapidement amélioré. En 1954, l’exploitation du chemin de fer devient déficitaire, elle le reste ensuite de façon chronique.

La politique française de gestion de la ligne est alors marquée par deux tensions : tenter de garantir à Djibouti un accès privilégié au commerce éthiopien, à travers le port et la ligne de chemin de fer, et arbitrer entre les intérêts pas toujours convergents de ces deux institutions qui dépendent du gouvernement. L’Éthiopie de son côté cherche à sécuriser son accès à la mer, à obtenir les tarifs les plus favorables et à augmenter les bénéfices que son gouvernement tire de la ligne. Cette convergence d’intérêts abouti en 1959 à la transformation de la compagnie en une société de droit éthiopien, basée à Addis Abeba, dans laquelle les capitaux des deux pays sont à parts égales [5]. La société devient alors cogérée.

En dépit d’investissements assez importants, mais sans doute insuffisants ou mal utilisés, la voie peine à augmenter significativement ses capacités et souffre de la concurrence d’Assab. Elle connaît aussi des limites structurelles, dues aux choix techniques de sa construction. La partie Djibouti-Dire Dawa utilise des rails moins denses, qui ne supportent que des chargements plus légers. Ils ne seront remplacés que sur certaines portions. Le petit écartement des rails, un mètre, limite aussi le poids des convois. L’existence d’une seule voie sur la plus grande partie de la ligne ne permet aux trains de se croiser que dans les gares où ils doivent s’attendre. Enfin, dans les années 1950, la « diésélisation » de la traction aurait été mal maîtrisée et peu efficace [6].

En 1977, au moment de l’indépendance de Djibouti, la guerre somalo-éthiopienne entraîne une première fermeture de la ligne. En 1981, une nouvelle compagnie d’exploitation est créée entre l’Éthiopie et Djibouti, dont la première détient 90% du capital mais où les décisions se prennent à l’unanimité [7]. Le gouvernement français, qui n’a pas été associé à la distribution des bénéfices quand il y en avait, conserve la charge de l’apurement des obligations de l’ancienne compagnie, en particulier le remboursement des dettes et le paiement des pensions de retraite des cheminots français. Celles des cheminots djiboutiens et éthiopiens restent à la charge de leur pays respectif.

Le déclin de la ligne se poursuit, rythmé par les interruptions de circulation dues aux circonstances politiques. L’indépendance de l’Érythrée en 1993, et surtout la guerre érythréo-éthiopienne de 1998-2000, permettent à Djibouti de redevenir le principal débouché du commerce éthiopien. Mais le chemin de fer n’en profite pas, handicapé par un matériel obsolète, une ligne construite à l’économie et une gestion compliquée par les contraintes diplomatiques. Il est remplacé progressivement par la route de Galafi, sur laquelle circule une noria de camions. Le trafic devient anecdotique dans les années 2000.

Une compagnie française

La création du chemin de fer est marquée par la volonté d’en faire une entreprise française, dans un cadre colonial. Cette situation a entraîné une ambiguité sur le statut des espaces parcourus par la ligne. En 1909, le ministère des Colonies revendique encore pour la Côte française des Somalis une superficie de 120 000 km2, c’est-à-dire un territoire qui s’étendrait en Éthiopie sur près de 500 kilomètres, jusqu’à l’Awash [8]. La ville de Dire Dawa, création française construite sur un modèle ségrégué, est totalement administrée par la compagnie jusqu’en 1926, y compris sa police [9].

En 1935, lors de l’invasion italienne, afin protéger la ligne contre toute dégradation et assurer le maintien de l’exploitation, des troupes sont envoyées de France. Elles occupent Dire Dawa, déclarée ville neutre, qu’elles remettent aux autorités italiennes lorsque leurs armées d’invasion parties de Somalie et d’Érythrée s’y rejoignent. Cette attitude, qui permet à l’Italie de bénéficier rapidement de cet outil de transport pour soutenir son occupation, montre l’ampleur de l’atteinte à la souveraineté éthiopienne que représente le fonctionnement du chemin de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Éthiopie, devenue un acteur à part entière des relations internationales, agit pour supprimer cette dépendance stratégique à l’égard de la Compagnie et de Djibouti.

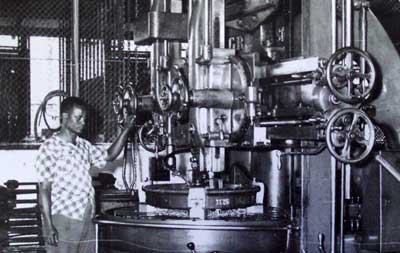

Cette caractéristique française du chemin de fer se retrouve à l’intérieur de la société d’exploitation. Administrée depuis Paris jusqu’en 1959, elle conserve un encadrement intégralement français, le plus souvent détaché de la SNCF. Certains s’engagent dans la vie djiboutienne, comme Jean Martine, électricien et syndicaliste au CFE, député de CFS à l’Assemblée nationale de 1946 à 1951 puis élu à l’assemblée du territoire jusqu’en 1956, qui achète une maison de commerce en 1952 avec le soutien de la Banque de l’Indochine et reste un soutien de la compagnie. La direction générale de l’entreprise est confiée à un Français jusqu’en 1975. Première entreprise industrielle d’Éthiopie, la Compagnie forme des ouvriers éthiopiens et djiboutiens dans ses ateliers de Dire Dawa, formant un embryon de classe ouvrière. Les employés de la Compagnie sont les premiers éléments d’une classe moyenne salariée. Mais la ségrégation interne pousse ceux qui le peuvent à quitter l’entreprise pour développer d’autres activités.

Cette tension interne se manifeste violemment à partir de 1946, lorsque des cadres français viennent remplacer les Africains qui assuraient le fonctionnement de la partie éthiopienne du chemin de fer depuis cinq ans. De nombreux mouvements de grève, parfois soutenus par l’administration éthiopienne, permettront une meilleure reconnaissance des travailleurs africains, mais le plafond de verre de la ségrégation ne se soulève que dans les années 1960, alors que la ligne est sur le déclin.

Ces relations de pouvoir et de domination liées au chemin de fer, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Compagnie, ont longtemps été masquées dans les discours européens par la mise en avant de ses aspects folkloriques. Les descriptions des voyageurs insistent en effet sur le contraste entre le cadre exotique des sociétés africaines et le charme « méditerranéen » de Dire Dawa, marqué par les parties de pétanque au « club des cheminots » ou la pratique généralisée du français.

Simon Imbert-Vier, Institut des mondes africains (IMAF)

Photos extraites des archives du CDE, Addis Abeba, je remercie ato Asrat.

Bibliographie

– Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia - 1855-1974, London, James Currey, Eastern African Studies, 1991 (2e éd. 1999), 244 p.

– John Barret Christopher, Ethiopia, the Powers and the Jibuti railway - 1899-1906, PhD thesis in History, Harvard University, dact., 1942

– Colette Dubois, Djibouti, 1888-1967 - Héritage ou frustration, Paris, L’Harmattan, 1997, 431 p.

– Hugues Fontaine, Un train en afrique/African train, Centre français des études éthiopiennes/ Shama books, 2012

– Gulelat Gebre Mariam, A survey on the history and problems of the franco-ethiopian railway, prepared for the land transport department, Addis Ababa, dact., août, 1973, 98 p. + annexes

– Simon Imbert-Vier, Tracer des frontières à Djibouti. Des territoires et des hommes aux XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 2011, 480 p.

– Lukian Prijac, Antony Klobukowski et le traité franco-éthiopien de 1908, Paris, Aresæ, 2003, 50 p.

– Shiferaw Bekele, « The Ethiopian railway and British finance capital, 1896-1902 », Africa (Roma), vol. 46, n° 3, 1991, p. 351-374

– Rosanna Van Gelder de Pineda, Le Chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba, Paris, L’Harmattan, 1995, 733 p.

[1] Élaboré par Brémond (van Gelder [1995]).

[2] Shiferaw Bekele [1991].

[3] En 1912, de Monfreid mentionne encore des « ponts à l’espagnole » (Henry de Monfreid, Lettres d’Abyssinie - Ecrits d’un aventurier, Paris, Flammarion, 1999, p. 22).

[4] Traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902, voir en ligne.

[5] Traité franco-éthiopien du 12 novembre 1959, voir en ligne.

[6] Gulelat Gebre Mariam [1973].

[7] Traité djibouto-éthiopien du 21 mars 1981, voir en ligne.

[8] Cité dans Pierre Augustin, « Quelques dénombrements de la population du Territoire français des Afars et des Issas », Pount, n° 13, p. 27-38 et n° 14, p. 15-38, 1974-1975.

[9] Shiferaw Bekele, « Aspects of the History of Dire Dawa (1902 to 1936) », in Proceedings of the Fourth Seminar of the Department of History, Addis Abeba, 1989, p. 81-132.

Un très beau résumé sur l’histoire de ce mythique chemin de fer. Merci

Deux fois par semaine il circule encore pour des voyageurs entre la frontière de Djibouti et Dire Dawa grâce à l’opiniâtreté des cheminots Ethiopiens, rencontrés en juin 2017. les Chinois exigeront certainement son arrêt total dés que leur nouvelle ligne sera en état de fonctionner, peut-être en fin d’année...... JP Crozet

Bonjour

Mon grand père était un chauffeur de train pendant la colonisation française à Djibouti. Il s’appelait abdi elmi warsama.

Merci

je voudrais une histoire briéve du chemin de fer djibouto-éthiopien

je suis un etudiant de universite de djibouti . je ai chercher des sources fiable concernent << histoire du premier chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba >> .

Je vie a Djibouti pendant ma naissance et j’habite toujours dans les quartiers de chemin de fer et je trop kiffé l’histoire de cheminot

J’ai toujours entendu dans ma famille que le Général Dewulf avait joué un rôle principal dans la création de la ligne Djibouti à Addis Abeba ?

Le Général était un arrière grand oncle.

J’ai 88 ans

Les adresses courriel ne sont pas affichées.