Mohamed Moussa Chehem, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti après avoir occupé des fonctions ministérielles, détaille les relations Djibouti-UE, telles qu’elles existent et telles qu’il souhaite les voir se développer, en particulier au niveau politique et économique. Rencontre avec un homme rompu à l’exercice de la diplomatie, dans un petit bout de Djibouti… à Bruxelles.

Dans un premier temps, pourriez-vous cerner pour nos lecteurs les différentes attributions et activités de la mission diplomatique de la République de Djibouti à Bruxelles, et la composition de l’organigramme de la représentation ?

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’occasion que vous m’offrez, me permettant de vous entretenir sur les relations politiques et économiques entre notre pays et l’Union européenne, ses États membres, la commission européenne, le Parlement européen et le secteur privé européen pour ne citer que ceux-là. Notre ambassade à Bruxelles a été ouverte en 1988 pour la première fois, et ce sans discontinuité, à l’exception d’un court intermède entre 1995 et 1999 pendant lequel la représentation avait été provisoirement fermée. La chancellerie que j’ai l’honneur de diriger a pour mission principale la promotion de la politique de notre pays ainsi que l’élargissement et la diversification des partenaires économiques et la protection des intérêts de nos concitoyens vivant dans les territoires de notre accréditation. Notre ambassade se trouve à Bruxelles, qui est la capitale du Royaume de Belgique mais aussi de l’Union européenne et où sont basés le commandement général de l’Otan, de l’Organisation mondiale des douanes et du SWIFT.

Notre mission couvre, à partir de Bruxelles, les trois pays du Benelux (la Belgique, le Grand Duché du Luxembourg et les Pays-Bas), les trois pays de Scandinavie (le Royaume de Danemark, la Norvège et la Suède). L’ambassade est aussi la représentation permanente auprès de l’Union européenne et de ses différentes institutions (Commission et Parlement), et est membre du groupe de ambassadeurs ACP [1], de celui des ambassadeurs africains et du conseil des ambassadeurs arabes, tous basés à Bruxelles. Ainsi que la représentation permanente auprès de l’Organisation de lutte contre les armes de destruction massive basée à La Haye et auprès des organismes spécialisés des Nations-unies se trouvant à Rome telles que la FAO[FAO : Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture).], le FIDA et le PAM [2]. Nos activités couvrent les programmes menés au niveaux des organismes paritaires prévus dans le cadre de partenariats ACP/UE et UE/UA.

Il est admis que l’Union européenne est le premier bailleur de fonds de l’aide au développement, et l’Otan la première force militaire au monde. Je ne voudrais pas passer sous silence que les principaux bailleurs de fonds actuellement de notre pays sont les pays et les institutions arabes, le Japon, la Chine, la France, les États-unis d’Amérique ainsi que institutions financières telles que la Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID), la Banque mondiale, le FMI et le Fond mondial de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Nous ne ménageons pas notre temps pour faire entendre la voix de notre pays sur les grands sujets d’intérêts international et régional.

Quand à votre question relative à l’organigramme de l’ambassade, je réponds tout bonnement qu’il est largement en-deçà de ce qu’il devrait être conformément à l’arrêté ministériel définissant l’effectif du personnel de chacune de nos ambassades, pris en juin 1995 alors que j’étais ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Malgré ce manque d’effectifs, notre ambassade a eu le privilège et l’audace d’assurer la présidence du groupe des ambassadeurs ACP, du groupe africain et de celui des ambassadeurs arabes basés à Bruxelles. Je dois vous avouer que je suis aussi sollicité en ma qualité de doyen du corps diplomatique ACP et arabe présent dans la capitale de l’UE. Ce qui rehausse bien évidemment l’image de marque de notre ambassade.

Six pays distants, sans compter les nombreuses organisations internationales dont vous avez également la charge, pour une mission diplomatique sans moyens conséquents, n’est-ce pas un objectif un peu trop ambitieux ? Plus largement, quelle est votre opinion quant à l’affirmation que la voix d’un petit pays en voie de développement ne compte pas réellement dans les choix qui sont finalement opérés au sein des instances politiques internationales ?

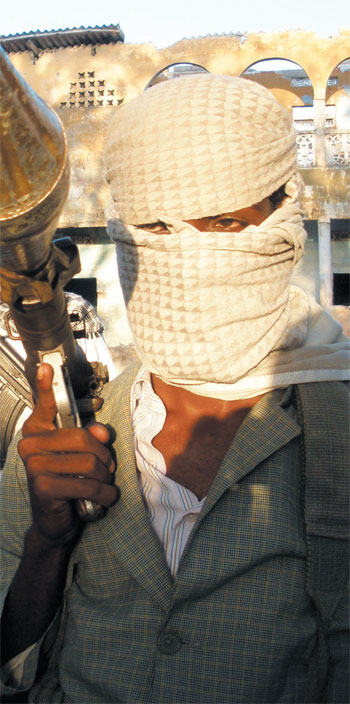

Il est exact que l’effectif du personnel est insuffisant au regard de l’immensité de la tâche. Il faut suivre de nombreuses réunions et conférences, mais aussi gérer le fonctionnement au quotidien de l’ambassade. Avec l’ensemble de mes collaborateurs nous ne ménageons nullement nos efforts pour être présents à toutes les réunions et conférences et pour faire entendre notre son de cloche sur tous les dossiers qui interpellent directement les intérêts de notre pays. Enfin, en ce qui concerne votre questionnement relatif au poids de notre diplomatie, je me dois de vous dire que je ne partage nullement votre analyse. Notre diplomatie, sous l’impulsion du chef de l’État, Ismail Omar Guelleh, ne cesse de marquer des points, nos avis sont écoutés et pris en considération lors des discussions bilatérales ou multilatérales. Nous avons une diplomatie très active, nous sommes sur les avant-postes sur de nombreux dossiers, que cela soit celui de la piraterie maritime, de la question somalienne, et bien d’autres encore. Notre pays a toujours pesé de tout son poids afin de faire entendre ses réflexions sur des questions essentielles. D’ailleurs, sur ces sujets, nos conseils avisés ont été pris en compte par la communauté internationale.

Pour mémoire, je voudrais rappeler par ailleurs que notre pays est le premier à organiser la première conférence de réconciliation somalienne en juillet 1991, puis en 2000, et la dernière en 2009 sous l’égide des Nations-unies, à la requête du représentant spécial des Nations-unies pour la Somalie, Ahmadou Oul-Abdallah. Ainsi, notre pays s’est efforcé d’encourager le dialogue entre les différentes factions rivales lors des négociations qui ont été menées avec brio par ces dernières années et qui ont conduit à ce que l’on appelle communément les accords de Djibouti de janvier 2009. Ces accords, qui auront permis de mettre sur pieds un gouvernement de transition de large consensus, ont dans un premier temps favorisé l’élargissement du parlement somalien, avec notamment l’entrée dans celui-ci, entre autres, de l’opposition islamiste modérée. Ce choix de faire participer toutes les sensibilités politiques somaliennes dans le processus de réconciliation était d’ailleurs défendu âprement et de longue date par le président de la République, Ismail Omar Guelleh. Nous sommes heureux d’avoir pu sensibiliser nos différents interlocuteurs sur cette question primordiale. Cette approche, prôné par « notre petit pays » comme vous dîtes, a été payante à plus d’un titre.

Elle avait pour mérite avant tout d’assurer les meilleures chances de succès au futur gouvernement de transition qui devait émerger à la suite de la conclusion des accords de Djibouti, notamment en donnant aux instances politiques naissantes une représentativité plus large. Il s’agissait de ne laisser personne sur le bord de la route. Dans un second temps, ces accords ont permis de procéder à l’élection d’un président de la République de consensus, en la personne de Cheikh Charif Cheikh Ahmed. Ces premiers actes fondamentaux posés, il était à espérer qu’à plus ou moins moyen terme les armes allaient progressivement se taire. Vous pourrez certainement, à juste titre, me rappeler que ces mesures n’ont pas eu les effets escomptés, puisque les armes continuent à tuer, aujourd’hui encore, des innocents. Il est vrai que les difficultés de la Somalie ne se sont pas évaporées avec les accords de Djibouti, loin de là, mais d’ailleurs nous ne l’avons jamais caché à nos interlocuteurs. Je dirais même que, bien au contraire, nous n’avons cessé de souligner l’urgence de redoubler nos efforts en vue de soutenir le gouvernement élu en Somalie. C’est le message que notre diplomatie s’est efforcée de faire passer inlassablement auprès des organisations internationales et des pays amis. De la même manière, nous nous sommes efforcés de sensibiliser nos différents interlocuteurs sur la nécessité d’apporter un soutien conséquent aux soldats de la paix de la mission de l’Union africaine en Somalie, l’Amisom.

Il est navrant de le dire, mais si l’on en est arrivé là avec la Somalie, c’est que malheureusement la communauté internationale, par négligence ou désintérêt et ce malgré les nombreux appels du pied aussi bien de l’Union africaine que de la Ligue des États arabes, de l’IGAD et la République de Djibouti, a laissé ce pays trop longtemps à la dérive. Et encore une fois, c’est la population, pour ainsi dire seule naufragée, qui a subi de plein fouet les conséquences néfastes de l’anarchie et du chaos politique qui prévalent. Elle a enduré les guerres civiles successives, les souffrances, la faim et les déchirures engendrées par ce conflit larvé qui n’a que trop duré. Aujourd’hui, fort heureusement, les choses semblent évoluer positivement. J’en veux pour preuve la conférence sur la sécurité en Somalie qui s’est déroulée à Bruxelles, le 23 avril 2009, et qui a permis de mobiliser auprès de la communauté internationale une première enveloppe de 20 millions de dollars US. Je pourrais également citer le soutien plein et entier affiché par la secrétaire d’État des États-unis d’Amérique, Hillary Clinton, à Nairobi au cours du mois d’août, à la politique de réconciliation menée par le président Cheikh Charif Cheikh Ahmed. Je crois que la communauté internationale a tiré, enfin, les leçons du passé, de cette période où elle se contentait de fournir des vivres, et encore en quantité insuffisante, à travers le PAM. Même si, il faut le souligner, cette action a permis de sauver de nombreuses vies de la famine. Mais, quoi que l’on en dise, il ne faut pas s’étonner tout de même qu’en laissant en déliquescence les instances politiques, économiques et sociales d’un pays, que la situation puisse alors devenir hors de contrôle avec le temps.

D’ailleurs, les actes de piraterie qui perturbent considérablement le trafic maritime au large des côtes somaliennes trouvent leur origine directement dans l’anarchie qui règne en Somalie.

Que symbolise pour vous la tenue de la conférence annuelle de l’Aldepac, qui a eu pour thème « la paix, la réconciliation et le développement économique dans la Corne de l’Afrique, et dont les travaux se sont déroulés en République de Djibouti ?

La compréhension du choix de ce thème ne peut être fortuite, mais il faut en faire une lecture lucide correspondant à la réalité des pays de la Corne de l’Afrique. Ce titre est tiré de l’initiative de la commission de l’UE pour la Corne de l’Afrique, présentée par le commissaire de l’époque, Louis Michel, lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’IGAD tenu à Nairobi en 2006. Il est important de souligner que la Corne de l’Afrique est la région la plus troublée du continent africain et constitue la première zone stratégique pour l’Union européenne, car la Corne de l’Afrique fait face aux principaux exportateurs de pétrole, d’où la nécessité absolue d’assurer la sécurité de la navigation maritime entre l’océan Indien, la mer Rouge et la mer Méditerranée. Il me plaît de rappeler que les deux premières réunions de l’initiative pour la Corne de l’Afrique ont eu lieu à Djibouti, et les trois autres à Mombassa et Nairobi. L’objectif de cette initiative est de mobiliser le financement nécessaire pour les secteurs d’interconnexion des chaînes transport, d’énergie et de l’eau, et de la sécurité alimentaire. Les conflits entre les États de la Corne de l’Afrique et inter-États ont des origines diverses : le sous-développement, le conflit frontalier, la sécheresse, le manque d’eau, le conflit inter-ethnique et inter-religieux. La Commission européenne et les pays de la Corne de l’Afrique envisagent d’organiser une conférence de bailleurs de fonds pour le financement de projets régionaux dans les domaines cités pouvant consolider les premiers maillons d’intégration économique régionale. Le groupe Aldepac a pour tradition de tenir ses réunions annuelles dans différents pays. Ce fut déjà le cas à Kampala, à Kigali et à Bujumbura. La session de 2011 qui a eu lieu dans notre capitale s’inscrit dans ce cadre et contribue à rehausser encore davantage le rôle prééminent de Djibouti dans la sous-région. Les parlementaires européens ont aussi rencontré au cours de leur séjour à Djibouti les forces de l’opération Atalante et leurs ambassadeurs accrédités auprès de notre pays. Notre ambassade a beaucoup contribué à la tenue de cette conférence à Djibouti en collaboration avec l’Assemblée nationale.

À ce propos, pourriez-nous nous parler brièvement de l’opération Atalanta qui se déroule actuellement au large des côtes somaliennes, et dont la base logistique se trouve en République de Djibouti ?

En effet, comme vous le savez, depuis décembre 2008 notre gouvernement a accordé des facilités portuaires et aéroportuaires afin de permettre à la première opération maritime militaire de l’Union européenne de pouvoir se déployer au large des côtes somaliennes. Sur ce dossier également, nous sommes en parfait diapason avec nos alliés. D’ailleurs, cette opération multilatérale se matérialise à travers un groupe de contact de 24 pays pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, mis en place en janvier 2009. L’objectif de cet organe consiste principalement à mettre en place des solutions opérationnelles afin de mieux coordonner et de rendre plus efficace, et ce dans le respect de l’autonomie des différentes opérations, les moyens engagés par des pays de plus en plus nombreux.

D’ailleurs, l’Union européenne n’est pas la seule à lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Je voudrais rappeler aussi la présence de sept navires de l’Otan, cinq navires de la Combined Maritime Force – une force maritime spéciale dirigée par les États-unis – ainsi que des navires venus de Chine, de Corée du Sud, d’Inde, d’Iran, du Japon, du Yémen, de Malaisie, de Russie, de Singapour ou bien encore de Turquie. Il est important de comprendre qu’avec nos alliés nous partageons des vues semblables sur l’importance de sécuriser cet axe stratégique, par lequel transite 50% du trafic mondial de gaz et de pétrole et 10% du trafic mondial de marchandises. Mais, malgré le nombre important de navires militaires engagés, un constat s’impose : la piraterie n’a pas disparu. Nous avons noté avec satisfaction tout de même que ces actes de flibusterie se sont sensiblement réduits, et d’ailleurs nous ne désespérons pas de les voir, dans un avenir que j’espère proche, être éradiqués. Je voudrais tout de même faire un lien avec votre précédent questionnement sur la Somalie et ce dernier sur la piraterie.

Ces deux maux sont indissociables, ils requièrent un même remède. Nous sommes parvenus, avec la communautés internationale, aux mêmes positions : la réponse aux maux de la piraterie ne peut être uniquement militaire. La solution à l’arrêt total des actes criminels de piraterie réside du côté de la terre ferme, et non en haute mer seulement. D’ailleurs, aujourd’hui, l’unanimité autour de cette analyse ne fait plus aucun doute. Sans des efforts conséquents pour appuyer le gouvernement dans le rétablissement de son autorité et de l’état de droit sur l’ensemble du territoire somalien, toutes les opérations navales sont d’avance vouées à l’échec. Il serait illusoire de croire que la communauté internationale pourrait se substituer à un État somalien et assurer la sécurité d’une côte maritime longue de plus de 3700 km. Quant à l’opération Atalanta, le Conseil de l’UE a décidé de prolonger la mission de deux ans l’an dernier : elle prendra fin, en principe, le 13 décembre 2012. Je voudrais rappeler que pour notre pays la sécurité de la navigation sur cette voie maritime est vitale ; notre économie toute entière en dépend. Nous avons l’ambition d’être la porte d’entrée de la Comesa [Comesa : Common market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de l’Afrique orientale et méridionale).], un hinterland de 400 millions de consommateurs. Nous ne pouvons pas accepter de voir un jour le trafic maritime contourner sa voie naturelle, celle du golfe d’Aden, et choisir un autre axe de circulation, en particulier la route maritime du cap de Bonne-Espérance, plus longue et donc forcément plus coûteuse pour les armateurs.

Serait-il judicieux d’ouvrir à Bruxelles, une représentation qui, comme celle de New York, serait dédiée exclusivement à la coopération multilatérale ? Compte tenu de l’enjeu, est-ce que cette stratégie serait opportune ?

Il n’est pas de mon ressort de juger de la pertinence ou non de l’ouverture d’une deuxième représentation diplomatique à Bruxelles. Celle–ci, relève de la compétence exclusive du chef de l’État. Toutefois, je me contenterais de noter que la configuration n’est pas identique. Washington est la capitale fédérale des États-unis, où notre chancellerie est en charge des relations bilatérales et à New York, siège des Nations Unies, notre représentation est en charge des relations multilatérales. Nous n’avons pas le même type de configuration ici, puisque Bruxelles est à la fois la capitale du Royaume de Belgique et le siège de l’Union européenne et de l’Otan. Il est essentiel, me semble-t-il, de rappeler que notre pays aux ressources limitées, malgré les nombreux efforts du gouvernement, reste confronté à des challenges d’ordres économiques dans les secteurs sociaux tels que l’eau, la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, l’emploi, ainsi que dans le secteur énergétique. C’est la raison pour laquelle il me semble plus opportun, plus pertinent, d’injecter les ressources financières disponibles pour satisfaire en priorité les besoins de base de notre population, plutôt que d’ouvrir une seconde représentation à Bruxelles. D’ailleurs, personnellement, je pense qu’il serait plus indiqué, car moins coûteux, de procéder simplement au renforcement de l’effectif du personnel qualifié de l’ambassade. Les relations avec l’UE se portent bien, elles sont au beau fixe. Pour illustrer mes propos, je peux mentionner que l’ancienne antenne de l’Union européenne à Djibouti a changé de statut pour devenir une délégation pleine et entière et de ce fait, ne dépend plus de la délégation d’Addis Abeba. Cela témoigne des liens solides qui nous unissent et qui avec le temps ne cesseront de se consolider.

Il me plait également de rappeler qu’il en est de même pour la FAO, qui a procédé à l’ouverture de sa représentation à Djibouti. Dans ces deux cas, notre mission diplomatique de Bruxelles a su relever le défi en faisant prévaloir l’importance de la place de Djibouti au sein de la sous-région et en y renforçant ainsi le nombre des institutions internationales et continentales. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Depuis lors, les activités de la FAO, du PAM, du FIDA et de l’UE, pour ne citer que ceux-là, voient l’accroissement et l’amélioration du suivi de leurs programmes respectifs à Djibouti. Avant d’aller plus loin, je souhaiterais, si vous le permettez, faire juste une brève parenthèse sur la situation qui prévalait avant l’élection du président Ismail Omar Guelleh afin de mieux restituer le contexte de l’époque. La politique de réconciliation menée sans relâche par le président de la République, en vue de rétablir la paix et la concorde sociale sur l’ensemble du territoire, a été payante. La situation bilatérale n’était pas des meilleures, je dois le reconnaître : notre pays venait de subir deux résolutions de condamnation du Parlement européen, et il était question que l’aide au développement soit suspendue. Celle-ci, avec en point d’orgue, l’accord de paix, de réforme, et concorde civile dont la signature est intervenue entre le gouvernement et le Frud armé le 12 mai 2001, a permis au pays de tourner cette triste page de notre histoire nationale et de nous concentrer, enfin tous ensemble, sur les questions essentielles de notre développement. Au niveau de notre mission diplomatique, nous avons pu inverser le sens de la vapeur, si je puis dire : les deux résolutions de sanctions ont été transformées en une résolution de félicitation du Parlement européen à notre gouvernement. Il me plaît de rappeler que l’UE est depuis l’un de nos principaux bailleurs. Cette coopération intervient sous forme de dons, et dans le cadre du fonds européen de développement (10e FED 2008- 2013) s’élevant à 40,5 millions d’euros auxquels il faut ajouter les aides à l’ajustement structurel, les aides d’urgence et les fonds apportés par les programmes régionaux et thématiques, entre autres. Ce n’est pas négligeable ! A titre d’exemple, j’ai procédé à la signature d’une convention de financement de l’aide alimentaire destinée aux groupes vulnérables, de l’ordre de 5 267 983 euros. Il faut savoir que l’appui de l’UE contribue fortement à la politique de lutte contre la pauvreté menée par notre pays dans l’atteinte de ses objectifs du Millénaire, et qui d’ailleurs est conduite tambour battant par le gouvernement à travers initiative nationale pour le développement social (INDS), initiée par le chef de l’État, dont l’objectif, in fine est d’assurer la meilleure répartition des fruits de la croissance.

Le ras et l’île Doumeira furent occupés par les forces militaires érythréennes, et face à cette agression notre diplomatie a été très active. Pourriez-vous nous indiquer les actions entreprises au niveau de votre représentation à Bruxelles sur ce dossier extrêmement crucial pour les intérêts de notre pays ?

Tout d’abord, l’agression et l’occupation illégal de de ras Doumeira et de l’île Doumeira ont été condamnées avec la plus grande fermeté par notre pays. Devant le mépris affiché de l’Érythrée et son comportement belliqueux, notre gouvernement a saisi les organisations sous-régionales, continentales et internationales, telles que l’IGAD, l’UA, la Ligue arabe, l’Union européenne, le groupe ACP, l’OCI et le conseil de sécurité de l’ONU, qui ont unanimement salué la position de sagesse de Djibouti et condamné à l’unanimité l’Érythrée pour l’agression et l’occupation de ras Doumeira et de l’île Doumeira. Toutes ces instances ont pris des résolutions de condamnation contre l’Érythrée en exigeant qu’elle retire ses forces des lieux occupés, lui intimant de revenir à la situation post ante. L’Érythrée est restée sourde malgré la condamnation de la communauté internationale et a refusé de recevoir les différentes missions d’établissement de fait qui se sont rendues à Djibouti. Notre ambassade à Bruxelles, à l’instar de notre mission auprès de la Ligue arabe, de New York et d’Addis Abeba, a organisé en juillet 2008 la visite à Djibouti d’une mission d’ambassadeurs du groupe ACP et de son secrétaire général en vue de constater sur place l’occupation de ras Doumeira et de l’île Doumeira.

La mission des ambassadeurs du groupe ACP a été reçue successivement par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Défense nationale et par l’état-major de l’armée djiboutienne, qui l’a conduite à Moulhoulé, tout près de ras Doumeira et de l’île Doumeira. À l’issue de cette visite, la mission a élaboré un rapport d’établissement de fait circonstancié et confirmant l’occupation de l’île et du cap Doumeira par l’Érythrée. Le rapport de cette mission a été soumis aux différentes instances du groupes ACP, à savoir le comité des ambassadeurs, le conseil des ministres, l’Assemblée parlementaire et le 4e sommet tenu à Accra. Chaque instance du groupe ACP a adopté les résolutions condamnant l’agression et l’occupation de ras Doumeira et de l’île Doumeira par l’Érythrée. Ce conflit frontalier avec l’Érythrée connaît en ce moment un début d’évolution positive suite à la médiation de l’émir du Qatar, qui a permis le retrait des troupes érythréenne du ras Doumeira et de l’île Doumeira. L’émir du Qatar déploie ses forces d’interposition positionnées sur ras Doumeira et l’île Doumeira auparavant occupés par les forces érythréennes. Cette médiation doit permettre de résoudre définitivement ce conflit frontalier avec nos voisins. Ce conflit coûte extrêmement cher à notre pays et continue à retarder les programmes de développement prévus dans cette zone. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire un bref rappel sur nos relations avec l’Érythrée. Ce pays avait déjà tenté de modifier le tracé de la frontière entre nos deux pays en éditant en 1996 une nouvelle carte poussant la limite de son territoire jusqu’à Khor Angar, en annexant plus de 328 km2 de notre territoire. Cette carte sans fondement a été retirée suite à la pression d’un bon nombre de pays amis, et en particulier celle de l’Éthiopie. Il est utile de souligner que l’Érythrée est connue de par le monde pour ses vélites belliqueuses, puisque ce pays est entré en guerre contre tous ses voisins, en commençant avec le Yémen puis avec le Soudan, l’Éthiopie et Djibouti. Ainsi, la boucle est bouclée. Lors du conflit avec l’Éthiopie, le président érythréen a accusé notre pays de soutenir l’Éthiopie dans son effort de guerre, et a proféré des injures à l’endroit de feu le président Hassan Gouled Aptidon, qui était alors président en exercice de l’IGAD. Notre pays faisait partie de la commission de médiation des chefs d’État de l’OUA, composée du Burkina Faso, de Djibouti, du Rwanda et du Zimbabwe, avec l’appui du secrétariat général de l’OUA de l’époque. Cet incident grave et les activités subversives de l’Érythrée avaient abouti à la rupture des relations diplomatiques entre notre pays et l’Érythrée.

N’avez-vous pas l’ambition de revenir à la politique ? D’ailleurs, votre récente élévation au rang de commandeur dans l’Ordre national du 27 juin 1977 est-elle un prélude à un nouveau macaron ministériel ?

(petit sourire…) Vous savez, je suis toujours un homme politique : le rôle et les positions qu’il m’incombe de prendre au quotidien sont souvent difficiles, hautement diplomatiques. Puis, il y a beaucoup de similitudes entre les activités que j’ai menées lorsque j’ai été à la tête de la diplomatie djiboutienne, et celles qui sont les miennes aujourd’hui, à la tête de notre chancellerie à Bruxelles. Il s’agit toujours de promouvoir et d’assurer les intérêts de notre pays, dans les domaines politiques et économiques, auprès de nos partenaires étrangers pour contribuer au développement économique et social de notre peuple. Pour ma part, une seule volonté m’anime, celle de servir les intérêts de mon pays. pour le reste, Dieu seul dispose…

Propos recueillis à Bruxelles par Mahdi A.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.