Adawa Hassan Ali, ministre de l’Education et de la Formation professionnelle

« Durant les trois jours de ce colloque régional et international, nous avons essayé de réfléchir collectivement aux moyens d’engager un programme de sauvegarde des archives. De ces échanges passionnants et parfois passionnés, il ressort qu’il est urgent de mener une politique de sensibilisation à l’attention du grand public sur l’importance de ces outils historiques. Ceux-ci font partie de notre histoire. Il faut commémorer hier, dit-on, pour apprendre demain. Faut-il insister, ces archives sont liées à notre devoir de mémoire à notre droit à la mémoire et donc à la qualité d’interprétation de documents plus ou moins fiables et complets. D’où la nécessité de les conserver soigneusement et de ne plus les considérer comme quantités négligeables, à l’exemple de ce qui s’est malheureusement produit, faute de place, ces dernières années.

La notion d’archives s’est considérablement élargie. Les archives imprimées posent un problème nouveau. Les bibliothèques, quand elles existent, ne font que recevoir, sans être liées à l’organisme qui donne naissance au document, des imprimés, des circulaires et des correspondances, et ne sont guère conservées systématiquement par le destinataire. L’impression ne change pas la nature du document puisqu’elle n’est qu’un moyen de diffusion. Il est utile de ne pas restreindre au seul manuscrit le domaine des archives écrites, et d’assurer la conservation de bien d’autres nombres de documents imprimés. L’écrit a cessé aussi d’être la seule forme de documents, les nouvelles techniques de diffusion, utilitaire ou culturelle, ont provoqué la constitution d’archives photographiques, sonores ou télévisuelles de tous genres.

Le premier grand champ d’investigation de ce colloque aura été de tenter de répertorier les sources nécessaires aux recherches. A Djibouti, on dénombre des archives des ministères, des entreprises publiques (EDD, RTD…), parapubliques ou privées, des institutions (Chambre de commerce et d’industrie…), des écoles, etc., mais n’oublions pas les collections privées riches de manuscrits, de livres religieux (à Tadjourah), de photographies (à Djibouti-ville) ou de correspondances. Cette cartographie schématique permettra le cas échéant aux différentes équipes de chercheurs de pointer les interstices non couverts par les travaux en cours et d’enrichir les thèmes de recherche.

Le second champ aura été de réfléchir sur les meilleurs moyens de conserver ces archives. L’état actuel des archives dans Djibouti et de sa région constitue pour tous les chercheurs un point focal important, en particulier quand le pays se propose de créer un ou des services d’archives. L’histoire économique de Djibouti ne saurait s’écrire sans les archives du chemin de fer djibouto-éthiopien, du port, des salines, et des banques, et son histoire politique sans les journaux ou les témoignages divers.

Il conviendrait de réfléchir aussi sur le droit des archives à Djibouti. Il devrait être constitué d’une part de dispositions concernant les archives courantes et intermédiaires et relevant pour la plupart du droit civil et du droit pénal (durées légales de conservation, peines encourues en cas de vol ou de destruction, etc.), et d’autre part de textes spécifiques organisant la conservation et la communication des archives définitives par les services d’archives publics.

Chaque pays tend à développer des stratégies différentes pour répertorier archives existantes, religieuses, commerciales, politiques, pour les classer et enfin aussi pour les numériser (solution toutefois coûteuse et dont la pérennité n’est pas encore assurée sur le très long terme).

Le dernier champ aura été enfin consacré à la mise en place de réseaux. Le colloque a permis aux pays qui, comme la République de Djibouti, développent des recherches historiques et souhaitent valoriser les sources nécessaires, de bénéficier de l’expérience d’autres équipes.

Je souhaite personnellement que le colloque « Histoire et archives de Djibouti et de sa région » initie un dialogue continu entre bibliothécaires, archivistes et chercheurs, de la région et du reste du monde.

J’encourage des échanges réguliers entre les chercheurs des pays de la région et chercheurs internationaux toute initiative de valorisation de nos ressources régionales.

J’exhorte toutes les institutions concernées à se constituer en réseau régional d’archives.

J’appelle enfin de tous mes voeux la création d’un grand service d’archives nationales à Djibouti.

Abdillahi Omar Bouh, président de l’université de Djibouti

Avant tout je veux remercier tous les partenaires de notre jeune université, en particulier Jean François Breton pour son accompagnement personnel et le soutien du service de la coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France dans l’organisation de cette importante assise scientifique.

Importante dans la mesure où ce colloque international a pour objectif d’enrichir la réflexion scientifique autour de l’histoire et des archives de Djibouti et de sa région.

La tache est à la fois immense et exaltante. Immense d’abord au regard de l’élargissement des horizons de la recherche historique qui se sont ouverts aux secteurs de la vie économique et sociale, aux études de l’ethnologie historique et des comportements aussi bien individuels que collectifs.

Exaltante ensuite si l’on se réfère aux bouleversements profonds qui ont marqué la société djiboutienne au cours des trois dernières décennies.

Je citerai, à cet égard, les migrations, déracinements et ruptures qui ont suscité une demande sociale accrue de mémoire pour conserver ou retrouver les traces d’un passé en voie d’oubli.

Une aspiration aussi légitimé est à l’origine d’une multiplication de démarches individuelles et collectives des populations désireuses et soucieuses de préserver leurs mémoires.

Or, des historiens ont accompagné, et parfois précédé cette dynamique. En témoignent les actions de sauvegarde d’archives que l’université de Djibouti a entreprises à Tadjourah, à Obock et à Djibouti-ville en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille.

A raison d’ailleurs puisque la connaissance de l’histoire d’un pays nourrit et unit le sentiment d’appartenance de ses habitants. Dans cette perspective, l’étude des archives constitue un outil précieux et indispensable pour forger l’identité culturelle des Djiboutiens.

Jean-François Breton, attaché culturel, IFAR

L’idée du colloque « Histoire et archives de Djibouti et de sa région : projets et enjeux » qui s’est déroulé à l’université de Djibouti, les 26 et 27 avril 2011, revient à Adawa Hassan Ali, alors directeur du Centre de recherches de l’université de Djibouti (CRUD), il m’avait transmis dès octobre 2010 un projet en ce sens. Celui-ci m’avait paru intéressant, mais sa réalisation fut, pour diverses raisons reportée à ce jour. Une subvention du « Fonds d’Alembert » du ministère des Affaires étrangères et européennes, enrichie d’un appui de l’université de Djibouti (CRUD) et du FSP EMRAUD (Emergence de la recherche à l’université de Djibouti), permit de donner à ce projet une dimension internationale (17 intervenants de quatre pays).

Le thème de ce colloque, explicitement contenu dans son titre, concerne les archives de Djibouti et des pays environnants. A la suite de l’Indépendance de Djibouti, un certain nombre de documents administratifs furent transportés principalement en France mais aussi dans plusieurs pays européens, laissant sur place une documentation peu nombreuse et assez éparpillée. Depuis l’Indépendance, bon nombre de documents ont été archivés et d’autres sont en passe d’être méticuleusement classés, comme à la RTD (Radio Télévision de Djibouti), à l’EDD (Electricité de Djibouti), à la Chambre de Commerce, etc., et à ce titre, je tiens à féliciter professeurs, érudits ou archivistes pour les efforts qu’ils ont déployés. Mais tant de documents, principalement privés, attendent encore d’être inventoriés.

Ainsi l’objectif général de ce colloque consiste à susciter une prise de conscience générale de la valeur des archives du pays, il tend donc à sensibiliser les décideurs de mettre en oeuvre un ou plusieurs projets d’archives.

Un vaste champ d’archives a été évoqué lors de ce colloque, celui du Chemin de fer Ethio-Djiboutien (CFE). Des « Archivistes sans frontières », ici présents, sont prêts à partager leurs expériences accumulées dans les dépôts de Dire Dawa et d’Addis Abeba. Les archives du CFE constituent en effet un patrimoine national de grande valeur qu’il faudrait à l’avenir exploiter, paradoxalement au moment même où le chemin de fer tend à perdre de son importance dans les échanges avec l’Ethiopie.

On pourrait espérer que ce colloque suscitera un intérêt pour la sauvegarde des archives de Djibouti. Deux projets complémentaires pourraient être mis en oeuvre, l’un consistant en la création d’un grand service national des archives, l’autre en la constitution ou le renforcement d’un service spécifique au sein même des administrations et des entreprises para- publiques ou privées, projets impliquant tous deux la formation d’archivistes professionnels.

Lors de ce colloque, des liens étroits et amicaux ont été tissés entre les représentants des institutions régionales (Archives nationales d’Ethiopie), des Universités de la région (de Sanaa, d’Addis Abeba, de Haramaya et de Dire Dawa), des centres de recherches de la région (CEFAS et CFEE) et des associations (Archivistes sans frontières », etc.) que les nouvelles technologies permettront à l’avenir de rendre vivants et fructueux. L’une des approches les plus originales a été sans doute de mettre en contact des professeurs des universités du Yémen, de Sanaa et de Taiz, avec leurs homologues djiboutiens en vue d’étudier l’histoire de l’émigration yéménite vers Djibouti.

Tous les participants ainsi qu’un public régulier et nombreux ont souligné la qualité des interventions et des débats qui ont suivi. Ce colloque a été en majeure partie retransmis à la Radio-Télévision Djiboutienne et a fait la une du journal La Nation en date du jeudi 28 avril. Il devrait être suivi d’une autre rencontre consacrée aux problèmes des migrations dans la Corne de l’Afrique.

Colette Dubois, professeur d’histoire à l’université de Provence, directrice de recherche au Centre d’études des mondes africains

Les objectifs de ce colloque sont pluriels. Le projet est vaste et ambitieux. Cette rencontre internationale permet à des chercheurs en sciences humaines et sociales, venant de la région ou de l’Europe, qui ont abordé des questionnements et des thématiques très voisins, de confronter leurs résultats. Force est de souligner que la recherche, - dans la mondialisation, cette évolution est irréversible – se fait en équipe, pas seulement à l’échelle nationale mais également à l’échelle multinationale. Djibouti, qui se situe au carrefour de l’Afrique et du monde arabe, est à l’interface de ces courants de recherches interdisciplinaires, à la croisée de plusieurs aires culturelles.

Le Centre de recherche de l’université de Djibouti dirigé par le docteur Adawa en partenariat avec d’autres institutions a suscité cette rencontre, autour du thème « Archives et mémoire ». Pour mieux connaître le présent, il convient de connaître des sociétés dans un contexte historique passé.

Je me réjouis en tant qu’historienne, travaillant depuis dix-huit ans sur l’histoire contemporaine de Djibouti, de saluer une nouvelle génération de nationaux, très actifs et très engagés dans la recherche en histoire, géographie, anthropologie, sociologie, etc. Ces nationaux accueillent des chercheurs venus de la région et d’ailleurs. Tous ces chercheurs qui appartiennent à plusieurs générations, ne se laissent pas dérouter par les difficultés. Leurs expériences de recherche et de terrain montrent qu’en dépit de tâtonnement, la connaissance va de l’avant, lentement mais sûrement.

Pour les historiens et pour tous ceux qui s’intéressent au présent, un handicap demeure : l’absence d’archives nationales où seraient versées toutes les traces du passé (archives, photographies, entretiens, émissions radiophoniques, chansons, films, etc.)

Je pense que la prise de conscience existe et que les autorités publiques ont déjà pris en main ce dossier. En effet, il faut saluer les initiatives prises à plusieurs hauts niveaux pour constituer un grand centre culturel, à la fois dépôt des archives nationales, grand centre de documentation, voire de musée. Les décideurs n’ont pas attendu la tenue de ce colloque international pour traiter le dossier. Mais ce colloque et ses thématiques apportent une pierre à l’édifice en construction.

Cette rencontre internationale montre réellement le dynamisme de la recherche en sciences humaines et sociales. Mais la recherche n’est pas seulement réservée aux spécialistes. Elle conserve l’ensemble de la société civile, de la société Djiboutienne d’aujourd’hui et de demain, car comprendre le présent, c’est également mieux connaître le passé.

Il y a encore quelques années à la faculté de lettres et sciences sociales, la filière Histoire n’offrait qu’un DEUG d’histoire. Maintenant une licence d’histoire est ouverte. L’université de Djibouti se renforce. Cependant, ma préoccupation en tant que directrice de Recherche impulsant la recherche en Master ou en thèse, est de souligner un handicap majeur : l’absence d’archives nationales, l’absence d’un centre de documentation. En effet, je m’inquiète au moment où légitiment on évoque la possible création de Master de Recherche ou de Masters Professionnels à l’université, de savoir quels matériaux, traces du passé, pourraient être mobilisés par les étudiants pour écrire l’histoire contemporaine de Djibouti. Dans cette logique, créer des archives nationales me semble être un impératif. J’évoquerai le cas des docteurs en histoire, du Gabon que j’ai formés dans ma carrière d’universitaire. Aujourd’hui, ils sont assistants ou maîtres-assistants à l’université de Libreville. Ils ont abordé des objets de recherche (les gabonaises dans le personnel de la Santé, la révolution de l’automobile au Gabon, l’université) qui abordaient la période des années 1980-1990. On ne peut plus se contenter de limiter l’histoire contemporaine à la période « de la colonisation ». Aborder le temps post-colonial (je préfère le temps national) et l’histoire du temps présent n’est pas possible sans archives disponibles.

Je suis très attachée à Djibouti. Cette relation s’est nouée, il y a 18 ans de cela. Je suis née au Maroc, à Mogador, Essaouira aujourd’hui, sur les bords de l’Atlantique. Quand pour la première fois en 1994, je suis arrivée à Djibouti, j’ai eu l’impression de me retrouver « chez moi », sur un rivage ouvert sur des horizons terrestres et maritimes qui m’étaient proches.

Je n’ai jamais vécu à Djibouti, je n’ai pas de parents y ayant séjourné. Mais mes centres d’intérêt m’ont conduit à choisir la République de Djibouti comme terrain d’étude. C’est une réelle chance, quand on fait de la recherche en histoire, que de pouvoir choisir son terrain d’étude !

Depuis mes premières missions et mes premiers travaux sur l’histoire de Djibouti, je n’ose dire que j’ai vu grandir et progresser des générations de nationaux, certains sont devenus docteurs, d’autres chefs de services, etc. Personnellement, ce qui me tient à coeur et me préoccupe, c’est de contribuer à former des historiens nationaux et de faire partager au plus grand nombre une passion qui m’anime : la connaissance de l’histoire de votre pays.

Je n’ai pas la prétention d’occuper seule le terrain. J’aime « mon » métier d’historien, je le fais le plus honnêtement que possible. Mes publications sont des contributions parmi d’autres. Mon souhait est que les Djiboutiens soient plus nombreux et plus présents dans la production d’un savoir. J’ose espérer que la relève soit assurée.

En ma qualité d’universitaire et de directrice de recherches, je suis un « médiateur culturel », un passeur de savoir-faire, un transmetteur de connaissance. Si j’ai apporté très modestement ma contribution à la connaissance de l’histoire récente de Djibouti, je me réjouis de voir l’arrivée de nouveaux jeunes chercheurs, nationaux et autres, ouverts à d’autres questionnements, à d’autres centres d’intérêts. Ainsi, nous allons, vous allez aller de l’avant.

Thomas Osmond, anthropologue, chercheur associé au Centre d’études des mondes africains et au Centre français des études éthiopiennes

Cette conférence réunit différents chercheurs et scientifiques résidant à Djibouti, en Ethiopie, au Yemen et en Europe pour discuter de ces notions très vastes que sont les archives, aussi bien sous leurs formes écrites, orales ou encore photographiques. Qui produit les archives ? Comment une mémoire historique acquiert le statut – pour ainsi dire officiel – d’archives ? Quelles sont les différentes utilisations et pratiques sociales des archives ?

Ces questions constituent les principaux enjeux de cette conférence, avec en amont celles autour de la constitution et la préservation des archives régionales. En d’autres termes, ces deux journées d’études souhaitent impulser un partenariat efficace entre le Yémen, Djibouti et l’Ethiopie pour que les chercheurs, les étudiants ou simplement les gens qui s’intéressent pour diverses raisons à ces questions puissent consulter et travailler sur ces archives.

Je pense que le chemin de fer est un élément liant très important entre Djibouti et l’Ethiopie, et davantage encore entre les villes de Diré Dawa et de Djibouti. Le chemin de fer, mais aussi les autres réseaux de communication entre ces espaces régionaux, doivent être maintenus et exploités à travers des partenariats universitaires, étudiant leurs enracinements historiques tout comme leurs enjeux contemporains. J’essaie notamment de rapprocher l’université de Diré Dawa et celle de Djibouti, en développant divers programmes de recherches communes, en relation avec ce fil directeur qu’est le chemin de fer.

Mes enquêtes portent surtout sur les trames identitaires oromo, auxquelles je souhaite associer mes collègues travaillant sur des thématiques voisines dans les configurations afar et issa. Il faut sortir des visions ‘ethniques’ simplificatrices, forgées par la colonisation française et anglaise, et davantage interpréter les identités oromo, afar ou encore issa en termes de projets politiques. Loin des caricatures ethnocentrées, ces projets de sociétés n’ont cessé d’unir hier comme aujourd’hui des acteurs très divers, autour d’enjeux sociaux variés qu’il convient de révéler dans leur complexité. Depuis quelques années, je m’intéresse plus particulièrement aux acteurs religieux confrériques, très actifs au sein des communautés soufies. Ces réseaux confrériques définissent des trames d’appartenance complexes, que ne peuvent expliciter les lectures centrées sur des bases strictement ‘ethniques’. Ces réseaux soufis maillent depuis des siècles les relations entre ces populations régionales afar, issa ou encore oromo. Ils ont souvent joué un rôle majeur dans les définitions historiques fluctuantes de territoires politiques variés, depuis les entreprises coloniales ottomanes et européennes, jusqu’aux constructions étatiques éthiopiennes et djiboutiennes.

La question des migrants éthiopiens à Djibouti est un phénomène très ancien. Pour diverses raisons, c’est aujourd’hui un sujet sensible. Certains de ces migrants ne font que transiter par Djibouti, tandis que d’autres s’y installent pour des durées variables. Je pense qu’il est plus que temps que les différents acteurs régionaux, qu’ils soient djiboutiens, éthiopiens, yéménites ou somaliens, instaurent un véritable dialogue pour essayer de comprendre qui sont ces migrants, d’où viennent-ils et pourquoi quittent-ils l’Ethiopie pour entreprendre de telles migrations. Quels sont leurs projets de vie et quels réseaux empruntent-ils au cours de leurs parcours migratoires ? Sur ces questions, les réseaux religieux confrériques semblent conserver aujourd’hui encore une position privilégiée.

Si Dieu le veut, nous allons essayer avec ma collègue géographe Amina Saïd Chireh, de l’université de Djibouti, d’obtenir, à court terme, un soutien financier du HCR afin de mener à bien nos enquêtes sur ces thématiques migratoires éthio-djiboutiennes et déminer une situation qui tend à s’enliser dans des logiques de stigmatisation stériles.

Nazar al Hadithi, directeur du département d’histoire de l’université de Sanaa

« Mon intérêt pour l’histoire de Djibouti remonte à l’époque où j’effectuais mes recherches pour ma thèse de doctorat, en 1973. L’histoire de la Corne de l’Afrique fait partie de l’histoire yéménite que d’ailleurs j’enseignais à l’université de Bagdad, puis à l’Université du Yémen.

C’est un sujet très important qui permet de connaitre et comprendre cette partie du monde, car ne l’oublions pas les yéménites sont même arrivés jusqu’en Afrique centrale.

Dans mon intervention j’ai voulu démontrer lors du colloque, que cette relation étroite, intrinsèquement liée de nos deux peuples, s’est imposé naturellement et ce pour deux raisons, la géographie et l’histoire. La proximité géographique de ces deux régions a conduits nos peuples à entretenir des relations commerciales stratégiques. Ces échanges commerciaux constituaient d’ailleurs la pièce maitresse de nos liens. C’est d’ailleurs une zone connue pour comme une voie commerciale essentielle entre la corne de l’Afrique à la péninsule arabique.

Les deux côtes sont à 24000 miles marins. La religion islamique partagée entre les deux rives a considérablement consolidé nos liens. A l’instar notamment du moment pèlerinage, où les pèlerins somaliens transitaient par le Yémen pour se rendre en Arabie saoudite. Ce qui a permis également de développer la vente de certains produits comme l’encens, des parfums ou des herbes.

Malheureusement il est difficile de déterminer précisément une date d’arrivée des premiers migrants issus de la péninsule arabique. Toutefois ce qui ne fait de débat c’est qu’ils remontent à très loin, nous pouvons citer des correspondances entre des familles yéménites basées à Djibouti et au Yémen datant pour les plus anciens au tout début du 2ème siècle. Par ailleurs, il a été démontré que ces arrivées se sont fait sur plusieurs périodes de l’histoire de Djibouti. Certains documents relatent des arrivées à partir de 1928, d’autres de 1948, mais encore une fois, cela ne certifie pas que les premiers arrivants du Yémen se situent à cette époque là. La présence des forces françaises au Sud de la mer rouge à l’époque a permis de montrer de nombreux échanges politiques entre Djibouti et le Yémen

Mais il faut continuer à travailler le sujet, le travail ne fait que débuter. D’où d’ailleurs l’importance des archives, grâce à elles, l’histoire ne perd jamais de sa force. Elle s’impose à l’homme comme une évidence. Mais, il est du devoir de chaque peuple de connaitre son passé et son histoire. C’est pourquoi, il convient de se demander si l’histoire occupe sa juste place dans la société Djiboutienne.

Le phénomène colonial a souvent constitué un obstacle à l’accès de l’histoire au peuple d’Afrique. Je pense que l’histoire a été contrôlé tout au long de ces années par les colonisateurs afin d’empêcher de restituer des faits véridiques ou réels.

Au Yémen de nombreux documents ont pu être protégés : on a retrouvé par exemple des manuscrits datant de 3000 ans. Certaines archives nationales en Irak, démontrent même la venue de somaliens en provenance du Yémen, et cela se situe vers 3750 avant Jésus-Christ.

Bref si je voulais résumer mes propos, je dirais aux jeunes Djiboutiens qui ont assisté à mon intervention qu’ils ne retiennent qu’une chose de mes propos : L’histoire ne doit pas être ignorée. Il appartient à chacun de s’intéresser à son histoire puisque c’est elle qui nous permet de nous constituer une identité, un patrimoine et un futur…

Simon Imbert-Vier, Centre d’études des mondes africains (CEMAf)

Djibouti est une construction territoriale récente, issue de processus principalement extérieurs (colonisation et migrations…), où se mélangent des habitants venus surtout des territoires limitrophes. Ces fusions ont inventé des dynamiques propres qui ont été peu étudiées. La « fabrique de la djiboutienneté » demande la construction d’un récit partagé qui mette en évidence son ancrage historique dans un temps long et permette à toutes et tous de se situer dans la communauté nationale. Or, jusqu’à présent, l’historiographie du territoire s’est cantonnée à un début d’histoire politique et, surtout, à la mise en route d’une histoire économique et sociale avec les travaux de Colette Dubois. Pour aller plus loin, il est nécessaire de constituer des corpus documentaires et de les mettre à disposition des chercheurs et de tous les habitants intéressés.

Le colloque « Archives et histoire de Djibouti » a permis de mettre en évidence tant les ressources documentaires potentielles du pays, que les graves manques actuels en matière de conservation. La richesse des présentations et des débats a montré le potentiel des questions posées et l’importance des enjeux contemporains. Pour que les Djiboutiens s’approprient leur histoire et leur culture originale, que l’université puisse former des chercheurs en sciences humaines et sociales, il est indispensable qu’ait lieu un recensement puis une collecte des documents de toutes sortes disponibles dans le pays. C’est une lourde responsabilité que le gouvernement djiboutien doit assumer rapidement avec la réalisation d’un centre d’archives nationales et la mise en oeuvre de procédures de sauvegarde.

Lukian Prijac, université de Bretagne Sud, Lorient

Ce qui me ramène aujourd’hui à Djibouti, j’y ai vécu de 1968 à 1994 : c’est l’histoire de Djibouti car je suis chercheur-associé au CRHO (Centre de recherche historique de l’Ouest, université de Bretagne Sud, UMR 6258), spécialiste en histoire de la corne de l’Afrique et principalement de Djibouti et des relations franco-éthiopiennes. J’ai commencé à faire de l’Histoire de la région il y a de cela maintenant quasiment vingt ans lors de ma maîtrise en 1992 (Le Blocus de Djibouti 1940-1942). J’ai passé ma thèse en 2001 à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales à Paris) en écrivant la biographie de Léonce Lagarde, le « créateur de Djibouti ».

L’historiographie de Djibouti (l’écriture de l’histoire de Djibouti) est une science récente au même titre que son sujet. Pour résumer, on peut y voir plusieurs étapes dont les époques nous ont imprimé leur marque. Dans un premier temps (1900-1940) nous avons vu apparaître les récits des premiers administrateurs coloniaux présents sur le territoire, passionnés d’histoire locale mais aussi en prise directe avec des archives que l’on pourrait qualifier de « primaires ». Nous pouvons citer Sylvain Vignéras et Gabriel Angoulvant (Djibouti, Mer Rouge, Abyssinie, Paris, Editions J. André, 1902) ou Henri Jourdain et Charles Dupont (D’Obock à Djibouti, Paris, A. Colin, 1933). Ce sont des récits décrivant le pays avec une chronologie simple glorifiant le travail des premiers arrivants français. Lors d’une deuxième vague (1930-1960) nous avons les travaux des militaires (la colonie de la Côte Française des Somalis s’est militarisée dans les années 1930) passionnées d’ethnologie ou d’anthropologie qui sont des sciences de l’homme dont on se sert souvent en histoire. Ils ont publié des travaux sur les Afars ou les Somalis selon leur lieu de mutation. Pour eux « L’étude du pays où il sert doit être la première préoccupation d’un officier » confiait Robert Ferry (qui créa la revue scientifique Pount en octobre 1966) à un ami. Nous avons les travaux d’Edouard Chedeville, Marcel Chailley et bien d’autres dont on retrouve les rapports dans les archives militaires ou civiles françaises. La troisième génération de chercheurs (1980-2000) s’est vu plus scientifiques issu principalement du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) en France travaillant sur des sujets plus pointus ou nous retrouvons des personnages comme Didier Morin, spécialiste du monde afar ou Alain Rouaud pour les Arabes de Djibouti. Parallèlement d’autres personnes travaillaient sur l’histoire de façon plus accessible au grand public comme Jacques Trampont qui sortit ce magnifique livre (Djibouti Hier, Paris, Hatier, 1987) ou le journaliste français, ancien pensionnaire du Réveil (ancêtre de La Nation) Philippe Oberlé (Afar et Somalis - Le dossier de Djibouti, Paris, Présence africaine, 1971) qui réédita son ouvrage avec l’aide de Pierre Hugot (Histoire de Djibouti - Des origines à la République, Paris, Présence africaine, 1985) qui reste pour moi encore maintenant l’ouvrage de référence en histoire de Djibouti. Il ne faut pas oublier ce livre rare des journalistes américains V. Thompson et R. Adloff (Djibouti et la corne de l’Afrique, 1972). Aujourd’hui (2000-2011) cette historiographie s’est vue totalement bouleversée par une série de publication de thèses dues à de jeunes chercheurs (souvent les élèves des noms cités plus haut) français comme djiboutiens à l’esprit scientifique et qui ont eu la chance de voir les archives s’ouvrir avec le temps.

La première du genre est celle de Marie-Christine Aubry sur la littérature de voyage (Djibouti l’ignoré - Récits de voyages, Paris, L’Harmattan, 1988) suivit des travaux sur l’économie du pays du professeur Colette Dubois (Djibouti 1888-1967, Héritage ou frustration ?, Paris, L’Harmattan, 1997 ; L’or blanc de Djibouti - Salines et sauniers XIXe XXe, Paris, Khartala, 2003 ; Des chrétiens à Djibouti en terre d’islam, XIXe-XXe siècles, Paris, Khartala, 2004), de Simon Imbert-Vier sur les frontières (Tracer des frontières à Djibouti, des territoires et des hommes au XIXe et XXe siècles, Paris, Khartala, 2011) ou de moi-même sur Léonce Lagarde (Lagarde l’Ethiopien ou la politique française dans la corne de l’Afrique au XIXe et XXe, Paris, Editions les Indes Savantes, 2011) ou sur la Seconde Guerre mondiale (Le Blocus de Djibouti - Chronique d’une guerre décalée 1935-1942, L’Harmattan, 2011).

L’histoire est un récit, construit non par intuition intellectuelle, mais à partir de sources. C’est pour cela que je suis revenu à Djibouti en ce mois d’avril 2011. C’est pour présenter un travail commencé voilà maintenant plus de trois ans et qui s’intitule « Guide des sources de l’histoire de Djibouti et de l’Éthiopie dans les archives et bibliothèques de France, premier inventaire. État d’un projet ». Il s’agit d’un guide des sources d’archives (administratives et historiques) se trouvant en France ou plutôt d’un « inventaire des inventaires » pour être plus juste car je ne suis pas archiviste, très détaillé (souvent aux cartons voire au dossiers près selon les inventaires) concernant l’Éthiopie et Djibouti voire d’autres pays de la région. Tous les centres d’archives disponibles (centres d’archives nationaux comme départementaux voire municipaux, bibliothèques, musées, centres de documentation, archevêchés et autres) accueillant ce genre de documents ont été systématiquement fouillés. J’ai conçu ce guide comme un outil utile (index détaillé, liste des abréviations). Malgré le nombre impressionnant de références (plus de 400 pages à ce jour), il est exhaustif, évolutif et je crains ne jamais le terminer. Après une préface et une introduction générale, suit une introduction historique de l’implantation française en mer Rouge et dans la corne de l’Afrique des origines à nos jours. En fin d’ouvrage, des annexes (Annexe I, Code du patrimoine ; Annexe II, Les manuscrits éthiopiens en France ; Annexe III, Faire des recherches généalogiques ou d’Etat civil ; Annexe IV, Traités signés par la France dans la Corne de l’Afrique) ainsi qu’une importante bibliographie de plus de vingt pages complètent le guide.

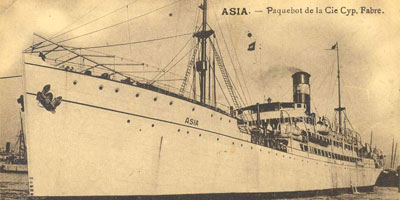

Ce guide se compose de deux sections. La première est formée des documents se trouvant aux Archives nationales (Archives nationales d’Outre-mer, Centre des archives du monde du travail, Archives nationales de France, Centre des archives contemporaines), aux archives des Affaires étrangères (Paris et Nantes) et aux Archives militaires du Service historique de la Défense. Ce sont les principaux centres d’archives sur Djibouti. C’est là que se trouve la matière historique « primaire ». La seconde section (divisée en centres parisiens et non parisiens) est constituée de fonds plus modestes en taille mais tout aussi importants comme celui des archives des Messageries maritimes, de la Bibliothèque nationale de France, des archives municipales ou départementales diverses, des Chambres de commerce (Marseille, Le Havre, Lyon), de musées (Abbadia à Hendaye, Monfreid à Ingrandes, Rimbaud à Charleville-Mézières), des religieux, des communistes, des loges francs-maçonniques, de l’Assemblée nationale ou du Sénat. J’agrémenterais ce guide de nombreuses notes venant expliquer certains aspects du guide qui portent sur des personnages ou des fonds d’archives (explication sur le fait que de nombreuses archives du fonds « Éthiopie » des Affaires étrangères furent perdues dans les incendies des combats de la libération de Paris en 1944).

Le projet est bien avancé puisque la première section est quasiment terminée et que je m’attarde maintenant à peaufiner la seconde section qui demande plus de temps par le fait de l’éclatement géographique des centres d’archives dans toute la France. Je pense avoir fini l’ouvrage en 2012.

Suite a ce mince récit historiographique de Djibouti et maintenant que nous avons identifié en partie les archives sur la région, nous allons pouvoir nous lancer de nouveaux défis ou de nouvelles pistes historiques. Cette recherche nouvelle passe surtout par une méthodologie innovante qui est d’encourager les travaux interdisciplinaires (Histoire et archéologie ; histoire et ethnologie ; histoire et anthropologie, etc.), les échanges interrégionaux comme ce colloque a su le provoquer mais aussi la coopération internationale sur des projets communs. Mais il faut aussi avoir un regard « miroir » sur certains sujets, c’est-à-dire comparer les archives françaises et par exemple les archives anglaises comme a su le faire Roger Joint-Daguenet dans son livre sur l’origine de l’achat d’Obock par les Français en 1862 (Aux origines de l’implantation française en mer Rouge - Vie et mort d’Henri Lambert, consul de France à Aden 1859, L’Harmattan, 1992). Car les archives ne sont pas seulement françaises et on retrouve « Djibouti » notamment dans les archives anglaises, italiennes, turques, yéménites, éthiopiennes et américaines pour ne citer que les principales.

Maintenant que nous avons la matière et la volonté comme nous l’avons vu lors de ce colloque qui fut surtout un rendez-vous de passionnés, il faut monter des projets, des groupes pour s’en occuper et trouver les financements pour les mener à bien. L’histoire de Djibouti a encore de belles et nombreuses pages à noircir car nous sommes qu’au début d’une très belle aventure intellectuelle !

Propos recueillis par Ahmed Abdourhaman Cheik , Fatouma Mohamed Ali et Nadine Idriss

Les adresses courriel ne sont pas affichées.