Ce 11 novembre 2018 marque la fin des commémorations de la Grande Guerre. Depuis la fin de l’année 2013, de nombreuses parutions d’ouvrages, de colloques et de conférences ont rythmé les agendas culturels en Europe comme en Afrique ; car ce premier conflit mondial fut bien un conflit global dans lequel les populations africaines furent, à des degrés divers, impliquées. D’Alger au Cap, de Dakar à Djibouti, ce conflit considéré comme une rupture majeure dans notre histoire contemporaine marqua des territoires souvent placés sous tutelle coloniale et leurs populations. Les campagnes militaires en Afrique de l’Ouest (au Cameroun allemand notamment) et de l’Est (en Afrique orientale allemande le conflit s’achève après le 11 novembre 1918) ont causé des milliers de victimes soit comme combattants, soit comme porteurs des armées en opération. Dans la Corne de l’Afrique et dans le bassin du Nil, ces opérations militaires n’ont pas eu l’ampleur de celles menées en Afrique équatoriale ou australe, mais ce conflit a néanmoins eu des conséquences notables qu’un colloque international organisé à Addis Abeba en novembre 2016 a révélé [1]. En Côte française des Somalis (devenue la République de Djibouti) de jeunes hommes recrutés sur place constituèrent une part modeste mais remarquée de la « Force noire » engagée dans les tranchées du Nord de la France et rassemblés dans une unité unique, le Bataillon somali, engagé de l’été 1916 à octobre 1918 aux côtés des bataillons métropolitains du Régiment d’Infanterie coloniale du Maroc (RICM) maintes fois récompensé. Cet engagement des tirailleurs « somalis » dans la Grande Guerre est mentionnée dans les ouvrages scolaires en usage en RDD ; la jeunesse d’aujourd’hui peut ainsi, si besoin était, rattacher l’histoire de son pays à l’histoire mondiale. Mais au-delà de cette contribution djiboutienne à la victoire des armes alliées, cet épisode tragique est également fondateur d’une identité nationale singulière dans cette partie du continent africain.

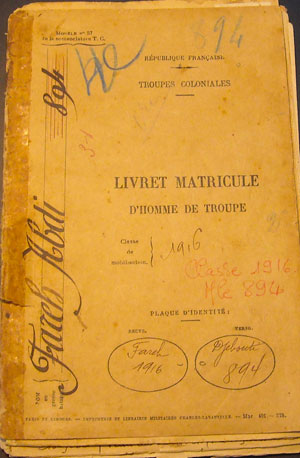

En outre, la mémoire de cet engagement est révélatrice d’un oubli partagé autant par une France impériale pour laquelle la CFS n’était pas un territoire prestigieux (mais cependant stratégique) que pour un jeune État confronté aux tensions liées à la construction d’une identité nationale. Le livret individuel [2] d’un de ces tirailleurs, Farah Abdi Moussa, complété par d’autres documents, nous permettent de retracer le parcours d’un de ces tirailleurs recrutés à Djibouti, mais aussi de révéler un destin tout à la fois banal et singulier. L’approche micro historique permet ici de s’interroger sur les mobiles ayant poussé de jeunes hommes à s’engager, sur leur parcours dans le conflit, mais aussi sur leur devenir.

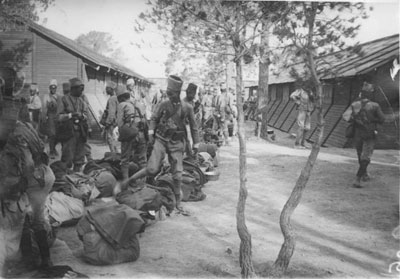

Quand le conflit avec l’Allemagne débute au cours de l’été 1914, personne n’imagine l’ampleur qui fut la sienne, ni sa durée, ni les destructions engendrées. Les pertes considérables des premiers mois et la nécessité de retirer du front les ouvriers qualifiés nécessaires à la production de guerre pose très vite la question des effectifs, particulièrement en France dont le territoire devient un des fronts majeurs du conflit. Dès 1915, la recherche de soldats devient cruciale et l’Empire apparaît comme une solution au problème pour un pays moins peuplé que son adversaire ; toutes les colonies sont sollicitées pour recruter des troupes nouvelles et des travailleurs destinés à épauler l’effort de guerre. La CFS, pourtant bien mal contrôlée par l’administration coloniale, est elle-même sollicitée d’abord pour le recrutement d’une main d’œuvre de coolies destinés au front des Dardanelles, puis à partir de décembre 1915 par le recrutement « d’engagés volontaires pour la durée de la guerre ». Contre le versement d’une prime de 200 francs, soit plus qu’un coolie sur le port de Djibouti ne pouvait percevoir en un mois plein de travail, les engagements sont ouverts aux jeunes hommes tentés autant par l’aventure que par la nécessité de survivre. Jusqu’à la fin du conflit près de 2400 tirailleurs (terme désignant le colonisé sous l’uniforme) sont recrutés dans le chef-lieu de la CFS, une goutte d’eau comparée aux 450 000 « indigènes » venus de tout l’empire français combattre en métropole, mais pas à l’échelle d’une colonie où l’administration ne contrôle véritablement que le chef-lieu et la ligne de chemin de fer achevée en 1917.

Le volontariat ne fut pas le seul mode de recrutement en Afrique, la contrainte fut exercée, et parfois au prix de résistances comme dans l’actuel Burkina Faso. Mais en CFS, l’absence de quadrillage administratif conséquent et les documents consultés nous indiquent que ce volontariat fut réel, même si nous devons le contextualiser pour le comprendre.

Farah s’engage le 21 février 1916 et part à Madagascar pour instruction. Sur son livret, il est noté qu’il est originaire de la vallée de Nougal (Nugaal) au sud de l’actuelle région autonome du Puntland, soit à des centaines de kilomètres de Djibouti. Or cette région, comme une bonne partie du Somaliland britannique et de l’Ogaden, est marquée par la conjonction des contraintes récurrentes dans la Corne de l’Afrique contemporaine. D’abord la sécheresse source de privations alimentaires qui frappe la Corne dès 1913 et restée dans les mémoires sous le nom de « Xaraamacuun » tant son ampleur fut terrible. Cette contrainte écologique fut aggravée par la guerre menée par Mohammed Abdullah Hassan qui divisa les fractions somalies et engendra une circulation des armes à feu inconnue jusque là dans la Corne, ce qui in fine accentua la compétition pour les ressources et donc les affrontements meurtriers entre pasteurs. C’est pourquoi il est indiqué dans son livret militaire que Farah était orphelin de père, comme plus des deux tiers des recrues de la Grande Guerre. Sa volonté de survivre le poussa comme beaucoup d’autres vers le bureau de recrutement. S’engager devient une solution à ses difficultés du moment, mais la facilité pour recruter ancre dès ce moment dans les esprits occidentaux le caractère « guerrier » des populations pastorales de la Corne. En réalité, c’est l’absence d’alternative au métier des armes qui, hier comme aujourd’hui, conduit de jeunes hommes à se tourner vers la seule activité accessible, tout en flattant l’image qu’ils se font d’eux même. La majorité des recrues étant identifiées comme « somalies » (toutes les fractions du Nord de la Corne y figurent), l’unité constituée en CFS est désignée par le terme de Bataillon « somali ». Son engagement dans la guerre est facilement consultable grâce à la mise en ligne du Journal de marche et des opérations [3], document d’une excellente qualité car tous les bataillons de tirailleurs ne furent pas conservés et aussi bien rédigés.

Cependant il convient de le lire en ayant à l’esprit que ce document, aussi intéressant soit-il, est biaisé car sa fonction est de consigner au jour le jour une mémoire combattante qui occulte certains faits ou met en exergue les actions les plus notables. Le lecteur peut cependant se faire une idée « au ras du bataillon » de l’engagement des recrues de Djibouti, durant la bataille de Verdun (reprise du fort de Douaumont en octobre 1916), sur le Chemin des Dames en 1917, puis lors des combats défensifs et offensifs de l’été 1918.

Au cours de l’offensive sur le Chemin des Dames en avril 1917, Farah est blessé alors que sa compagnie assurait une mission de ravitaillement en première ligne dans des conditions dantesques, blessure qui lui vaut la Croix de guerre. Soigné dans un hôpital de l’Arrière durant plusieurs semaines, il ne retrouve ses camarades qu’en décembre 1917 alors qu’ils sont cantonnés à Fréjus pour échapper aux rigueurs de l’hiver et être entraînés à une guerre de plus en plus technique. En juin 1918, dans l’Oise, au nord de Paris, Farah est intoxiqué lors d’une attaque aux gaz, il est à nouveau soigné dans un hôpital avant de reprendre du service jusqu’à la fin du conflit.

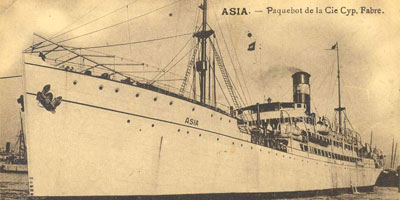

Avec 490 « Morts pour la France », le « Bataillon somali » paya un lourd tribut. Le débat sur l’exposition inconsidérée des troupes africaines débute dès 1917 [4]. Notons cependant qu’une étude fine des pertes au cours du conflit ne révèle pas que les tirailleurs de Djibouti furent plus exposés que leurs camarades métropolitains aux côtés desquels ils servirent ; de même il convient de tenir compte des lourdes pertes liées aux infections pulmonaires, et qu’une soixantaine d’entre eux furent victimes du torpillage du Djemnah, navire des Messageries maritimes, le 14 juillet 1918 au large de la Crète. Ces pertes sont consultables en ligne, une recherche rapide par lieu de naissance, permet de les retrouver dans leur quasi-totalité [5]. Il est intéressant de relever que ces fiches des « morts pour la France » rédigées dès la fin du conflit auraient pu servir à réaliser une plaque sur le monument aux morts inauguré à Djibouti le 11 novembre 1935. Il n’en fut rien ; au contraire sur ce monument situé jusqu’en 2006 à l’angle de la « jetée du gouvernement » et du boulevard Bonhoure (autrefois désigné sous le nom de square Bernard), aucune mention du bataillon recruté à Djibouti n’est apposée. Il était donc difficile pour un jeune djiboutien de s’identifier à ce monument. De plus, intégré dans le périmètre de sécurité de la Présidence de la République il n’était plus accessible au passant. Ces deux raisons expliquent certainement pourquoi il fut démonté puis remonté dans l’enceinte militaire française. Cette page d’histoire partagée illustre également l’oubli de cette participation à la Grande Guerre alors que la RDD entend tourner la page de sa relation privilégiée avec l’ancienne puissance coloniale ; de même, l’origine extérieure à la CFS de la majorité des recrues a sans doute eu sa part dans cet oubli relatif. Pourtant ce conflit a contribué à tisser des relations étroites entre toutes les populations du territoire, et les anciens combattants ont vécu une expérience de l’altérité sans commune mesure jusque-là. De même, ce bataillon aux recrues de toute la Corne et du Yémen est représentatif du « rer Djibouti », fondement d’une identité nationale singulière dans cette partie de l’Afrique ; le parcours de Farah après son retour de France l’illustre parfaitement.

Les tirailleurs de la Corne sont rapatriés dès le début de l’année 1919 à Djibouti, leur retour est mouvementé tant les attentes légitimes de ces soldats coloniaux ayant expérimenté en France une forme d’égalité est forte. Faute d’emploi et de perspective autre que celle du métier de soldat, Farah, comme environ un cinquième des tirailleurs rentrés, se rengage pour trois ans dans l’armée, tous sont cantonnés à Madagascar. Mais sur son livret les mauvaises appréciations se multiplient, elles laissent transparaitre une forme de lassitude, le métier de soldat se révèle contraignant au sein d’une société coloniale marquée par l’inégalité des statuts sociaux. Au terme de son rengagement pour trois ans dans l’armée, Farah quitte l’armée et « se retire à Berbera » [6]. Ce choix de revenir à la vie civile est commun à la plupart des rengagés de 1919. Ainsi, la grande majorité des recrues de la Grande Guerre a considéré le métier de soldat comme une solution temporaire, il ne s’agit en aucune manière d’une forme de mercenariat, ni d’un goût prononcé pour un métier aux contraintes multiples. Mais les acquis de l’expérience de la guerre sont réels. En se retirant dans la colonie voisine de la CFS, Farah et ses camarades ne rompent pas définitivement avec la ville de Djibouti, cette dernière demeure un point de repère dans leurs stratégies de survie, la « carte mentale » de ces hommes ayant expérimenté l’altérité a allongé considérablement le champ des possibilités professionnelles, les points d’ancrage dans un territoire bien plus vaste que celui des parcours de transhumance dévolus à un lignage particulier. Le destin dramatique de Farah nous donne la possibilité de retrouver cet après-guerre, et de mesurer les changements socioculturels induits par l’expérience de la Grande Guerre [7]. Car Farah fut condamné à mort et exécuté en mai 1941 alors que sévissait en CFS un douloureux blocus et la répression organisée par des autorités demeurées fidèles à Vichy, alors qu’à ses frontières d’autres Français, gaullistes ceux-là, tentaient de rallier la garnison. Arrêté pour avoir tenté de remettre un message d’Edmond Magendie [8] à certains cadres militaires de la CFS, il est traduit en cour martiale. L’instruction de son « procès » nous révèle ainsi que Farah ne quitta pas Djibouti définitivement, qu’il possédait une concession provisoire et donc une modeste demeure Quartier 3, qu’il occupa plusieurs emplois au cours des années trente, dans l’administration locale ou dans le secteur privé, qu’il fréquentait le café de Djama Kaloulé situé Quartier 1, dans lequel il aimait fréquenter ses anciens camarades démobilisés. Enfin, on apprend que son épouse et son fils se réfugièrent « en brousse » dans l’arrière-pays de Zeila durant le blocus, ce qui nous suggère qu’il se maria avec une personne d’un clan somali différent du sien. L’expérience de l’Autre, la position intermédiaire occupée par ces anciens militaires au sein d’une société coloniale fondée sur l’inégalité des individus, l’usage de la ville et les connivences sociales que l’on tisse au fil du temps, constituent les « zones grises » de la situation coloniale en CFS, mais sont également à l’origine d’une identité citadine et nationale singulière dans cette partie de l’Afrique.

Le 6 novembre 2018, le président français inaugurera officiellement la réplique du Monument aux héros de l’Armée noire à Reims, monument détruit par les nazis en 1940. Edifiée en 1924, à Reims où les tirailleurs sénégalais s’illustrèrent pour la défense de la ville, elle fut également édifiée à Bamako la même année. Toujours visible dans le centre-ville de la capitale malienne, le monument de Bamako a rendu possible cette initiative marquant la fin des commémorations de la Grande Guerre. Par opposition, on a vu quel fut le sort du monument djiboutois. Quant à la Croix de Lorraine édifiée à l’entrée du quartier du Héron, une récente initiative privée soutenue par l’Union des gaullistes de France a entrepris des travaux de réfection, le projet est également d’y apposer une plaque sur laquelle figurent les « Morts pour la France » au cours des opérations de la Pointe de Grave en Gironde [9]. À ces tirailleurs de la seconde génération, s’ajoutent les noms des fusillés de 1941, dont celui de Farah Abdi Moussa, ancien tirailleur décoré de la Grande Guerre. Car Farah, comme les autres civils djiboutiens exécutés, fut réhabilité en 1953 et « indemnisé ». Ces sept personnes furent en outre déclarées mortes pour la France, mesure ouvrant droit à pension. A l’heure où ces lignes sont écrites l’inauguration n’attend plus que la volonté des représentants de la France en République de Djibouti pour entrer dans une nouvelle ère, celle d’une relation apaisée construite notamment autour d’une mémoire commune.

Laurent Jolly , chercheur-associé Les Afriques dans le monde, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Pour aller plus loin

– Frémeaux (Jacques) [2006], Les colonies dans la Grande guerre. Combats et épreuves des peuples d’Outre-mer, Paris, Soteca éditions 14-18.

– Jolly (Laurent) [2016], « Les tirailleurs de la Corne de l’Afrique (1916-1966) : déconstruire le mythe du guerrier », Le Mouvement Social, 2016/3 n°256

– Jolly (Laurent) [2018], « Les tirailleurs "somalis" » in Philippe Buton et Marc Michel (dir.), Combattants de l’Empire. Les troupes coloniales dans la Grande Guerre, Editions Vendémiaire.

– Jolly (Laurent) [2019], Tirailleurs de la Côte des Somalis. Des mercenaires au service de la France ?, Paris, Les Indes savantes, 324 p.

– Michel (Marc) [2003], Les Africains et la Grande Guerre. L’appel de l’Afrique (1914-1918), Paris, Karthala.

[1] Shiferaw Bekele, Uoldelul Chelati Dirar, Alessandro Volterra et Massimo Zaccaria (dir.), The First World War From Tripoli To Addis Ababa (1911-1924), CFEE, 2018, voir en ligne.

[2] Service Historique de la Défense, Centre des archives du personnel militaire, Pau (64000).

[3] Site Mémoires des hommes, choisir le lien « JMO des régiments et bataillons », puis « troupes coloniales » et enfin le JMO « Bataillon de Somalis ».

[4] Michel Marc, « ”Force noire” ou “Chair à canon” : Diagne contre Mangin », in Philippe Buton et Marc Michel (dir.), Combattants de l’Empire. Les troupes coloniales dans la Grande Guerre, Editions Vendémiaire, 2018.

[5] Site Mémoires des hommes, base de données accessible par le nom ou le lieu de naissance. Pour les curieux, il convient de choisir les lieux de naissance suivants : Djibouti, Somalie, Somaliland, Éthiopie, Érythrée, Arabie et Arabie saoudite. Les recrues de ces deux dernières provenances sont en réalité originaires de l’actuel Yémen.

[6] Noté sur son livret.

[7] Dépôt Central d’archives de la justice militaire, Le Blanc, Dossier Farah Abdi, 76 pièces concernant l’instruction et le procès en cour martiale de l’ancien tirailleur.

[8] Officier ayant fait le choix durant l’été 1940 de rejoindre les Britanniques et de poursuivre la lutte aux côtés du général de Gaulle. Il est élu député de la CFS de 1951 à 1956. En 1953, Magendie et Hassan Gouled (Conseiller de la République), scandalisés par la clémence à l’égard du l’ancien gouverneur vichyste en poste en 1941 en CFS, décident de rouvrir le dossier des « fusillés de 1941 ».

[9] Une plaque dédiée aux tirailleurs djiboutiens tués en mars-avril 1945 est visible sur le monument commémoratif de Soulac-sur-Mer (Gironde). Les corps sont quant à eux regroupés au sein de la nécropole nationale de Rétaud (Charente-Maritime). A Djibouti, le 5ᵉ RIAOM entretient toujours la mémoire combattante des tirailleurs djiboutiens.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.