Ces derniers mois, la presse internationale s’est beaucoup intéressée aux règles des femmes, et plus particulièrement aux difficultés d’accès aux serviettes hygiéniques pour certaines d’entres elles. Cela nous a amené à nous interroger sur la situation des Djiboutiennes. Comment parviennent-elles à se procurer tous les mois ce produit de première nécessité ; quel est le prix des serviettes hygiéniques en vente en République de Djibouti ; existe-t–il des solutions alternatives, à moindre coût ; comment les familles nombreuses démunies parviennent-elles à relever ce défi ; comment les femmes djiboutiennes vivent-elles leur période de règles ; et enfin pourquoi quelques traces de sang rendraient-elles les femmes impures ?

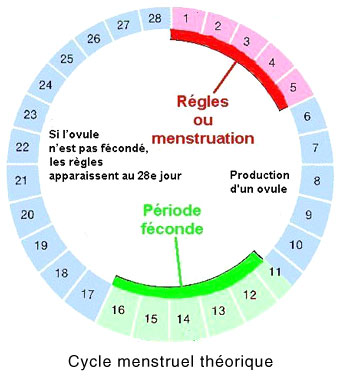

Qu’est ce que le cycle menstruel ?

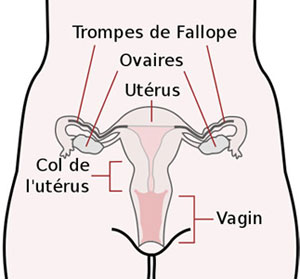

Chaque mois, plus ou moins tous les 28 jours, le même phénomène se produit : du sang s’écoule. Rien de bien grave, c’est une étape du processus biologique naturel que chaque fille, femme, connaît à partir de la puberté, tous les mois pendant près de la moitié de sa vie. Ce cycle menstruel est essentiel, la vie de l’humanité en dépend ! La perte de sang est simplement due à la régénération de la paroi de l’utérus lorsqu’un ovule n’a pas été fécondé.

Pourtant, dans notre pays les menstruations sont entourées d’un réel tabou, et le fait d’en parler ou de s’informer sur le sujet, particulièrement lorsque l’on est un homme, est considéré comme déplacé, malvenu, une curiosité incompréhensible, pour ne pas dire perverse… Parfois fermement, à d’autre moment amicalement, les femmes que nous avons voulu interroger, nous ont demandé d’aller voir ailleurs, ou de traiter d’un autre sujet, bref de ne publier en aucun cas d’article sur ce point. La raison invoquée ? Les règles sont du domaine de l’intimité des femmes, il n’y a rien à écrire sur le sujet, il n’y a là rien à étaler, les hommes n’ont d’ailleurs rien à savoir des cycles menstruels… Nombreuses ont été celles qui nous ont conjuré de ne pas écrire sur le sujet ! D’autres, heureusement, comprenant notre démarche, ont accepté de lever un peu le voile sur le sujet, même si l’on sentait bien durant l’entretien qu’en parler leur semblait embarrassant voire honteux !

Pourquoi un tel effroi, une telle panique dès que l’on aborde ce sujet ?

Lorsque l’on s’intéresse au sujet on se rend compte que tout est fait pour masquer l’existence des règles. Le plus surprenant dans cette enquête a été d’apprendre que les trois jeunes femmes qui se sont confiées à nous n’avaient jamais entendu parler des menstruations avant leurs premières règles. Elles ont pensé être atteintes d’une grave maladie, d’une hémorragie, voire que leur pronostic vital était engagé !

C’est frappant : un lourd silence pèse sur le sujet, y compris en famille. Kenza [1] nous confie, « je me rappelle qu’à l’école de la Nativité, une de mes amies était dans tous ses états, presque hystérique : elle s’était mise à saigner en salle de classe. Elle ne comprenait pas d’où venait ce sang et forcément il y a eu des pleurs, des cris, car nous autres aussi on était inquiets pour notre amie. Elle a été conduite à l’infirmerie et ses parents sont venus la récupérer. Ce jour là je n’avais pas encore compris de quoi il s’agissait puisqu’après le retour de notre amie plusieurs jours plus tard, elle nous a juste dit qu’elle allait mieux, sans plus d’information. Mais cela n’était pas important, nous étions heureux qu’elle soit en bonne santé. Quelques mois plus tard, je me retrouve à revivre la même scène que mon amie, du sang s’écoule de moi, je suis désemparée, je me cache, j’ai honte, j’ai peur… Après m’être enfermée dans les toilettes quelques instants, j’en suis sortie pour inviter ma mère à m’y rejoindre. Elle a été immédiatement rassurante, elle m’a longuement expliqué que dorénavant j’avais changé de statut, que j’étais dorénavant une femme et c’était un jour à célébrer… en secret ! Ma mère m’a fait passer une sorte de rite : elle m’a couverte de ses bijoux des pieds à la tête, comme pour me dire que j’étais dorénavant une femme, donc plus une jeune enfant ; puis elle a plongé mes doigts dans un grand bol contenant du riz sec… Ce jour là, je m’en rappelle comme si c’était hier, j’étais assez fière de moi, je changeais de statut : j’étais une femme ! Je me sentais grande, sortie de l’enfance, et par dessus tout, j’étais détentrice d’un secret que personne ne devait connaître ».

Dans les trois témoignages recueillis, il apparaît que le silence est d’or. Il semble aussi que les mères sont à chaque fois les premières informées et/ou consultées par leur fille. Dès la prise de connaissance de la « nouvelle », les mères djiboutiennes imposent à leurs filles le black out. Ensuite, au cours de ces quelques minutes où elles sont isolées avec leur fille, elles tentent de leur expliquer ce que sont les règles. Ces moments sont les plus cruciaux, les plus importants, ils détermineront la manière dont les femmes djiboutiennes vivront leurs règles. C’est la raison pour laquelle, la qualité du message de transmission, de mère à fille, est essentielle : il marque de manière indélébile la façon dont les jeunes filles appréhenderont leur cycle menstruel et donc leur corps de femme le restant de leur vie.

Tampon ou serviettes hygiéniques, les Djiboutiennes ? Ni l’un, ni l’autre pour la plupart !

N’ayant pas accès aux serviettes hygiéniques, trop chères, les Djiboutiennes utiliseraient de petits bouts de tissu, qu’elles découpent ensuite en morceaux. Où trouvent-elles ces tissus ? Elles recyclent les vieux « shits » usagés (robes en coton), qui seraient très absorbants et accessibles.

« Dès que j’ai eu mes règles ma mère m’a remis plusieurs bouts de ‘‘shits’’ à utiliser pour absorber le sang. Elle m’a demandé de bien les cacher après qu’ils aient servis, et puis de les laver en toute discrétion pour les réutiliser, mois après mois. Je m’enfermais dans la salle d’eau pour les laver afin que mes frères ou mon père ne puisse me voir le faire. C’était un peu stressant, mais je dois reconnaître que je serais morte de honte si ma famille, ou mes amies, étaient au courant que j’avais mes règles où qu’ils me voyaient en train de les laver. Aujourd’hui encore je vis mal ma période de règles, la gêne est toujours aussi présente. Si ce n’était pas suffisant, s’est ajouté depuis, la fatigue, des douleurs au dos, un saignement abondant ; d’ailleurs en général mon premier jour de règle je ne vais pas au travail. Les hommes s’en sont accommodés, nous sommes nombreuses à ne pas nous rendre à notre travail la première journée de nos règles. En plus j’ai toujours cette crainte, que mes protections intimes n’absorbent pas tout l’écoulement, et que mes vêtements puissent se tâcher de sang. C’est ma plus grande peur, que des hommes s’en aperçoivent ! Je pourrai sans difficulté m’offrir des serviettes hygiéniques pour ma protection, mais je ne m’habitue pas à la texture des serviettes : elles me gênent pour marcher, c’est d’un inconfort incroyable, puis j’ai le sentiment qu’elles retiennent moins les écoulements. Les serviettes définitivement c’est non ! », nous raconte Amina.

Asli ajoute : « Pour moi, c’est l’inverse, je ne supporte plus les tissus, maintenant que j’ai les moyens, je ne jure que par elles. D’ailleurs je n’ai jamais réutilisé mes chiffons après utilisation. Ils allaient directement à la poubelle après avoir été dissimulés dans des sacs en plastique. Il me paraissait impensable de les laver puis de les remettre. Je ne me l’explique pas mais cela me dégoûtait de les prendre dans ma main pour les nettoyer…Psychologiquement je n’arrivais pas à franchir le pas. Je ne pouvais m’imaginer les voir pendre sur la corde à linge à la vue de tout le monde, même propres. Pour moi ils restaient dans mon imaginaire encore maculés de sang. Tous les mois j’achète deux paquets de dix pièces, le paquet de la marque la moins chère (Sofy) coûte 300 FDJ. Il faut également savoir que comme les cigarettes elles se vendent également à la pièce dans les petites boutiques, moyennant la somme de 30 ou 40 FDJ. Le boutiquier, avant de nous les remettre, l’enroule dans du papier journal, afin de conserver la confidentialité de la transaction… ».

Asli, en jetant à la poubelle les serviettes en tissu, met en lumière le malaise provoqué par les menstruations chez les Djiboutiennes. Même les boutiquiers sont de la partie, ils vont jusqu’à dissimuler la vente du produit, en l’emballant pour éviter la gêne, la honte, la stigmatisation de la cliente vis-à-vis de la clientèle présente. On constate que l’achat même de serviettes hygiéniques pour protéger de quelques traces de sang provoque chez la Djiboutienne une sorte de panique, une peur sidérale. Cela les amène à agir comme si elles cherchaient à se procurer des stupéfiants ou des préservatifs…

Concernant les tampons, Amina et Asli, nous déclarent ne pas savoir ce que c’est. La présentation d’images de Tampax tirées du net, n’a pas plus de succès ! L’ignorance de ces deux jeunes femmes sur les tampons illustre parfaitement, le manque d’information sur le sujet, l’absence du moindre échange même entre femmes sur ce point. D’ailleurs lorsqu’elles en parlent entres elles, c’est en chuchotant, de peur d’être entendues par des hommes. Ces échanges se limitent le plus souvent à une confidence : « je les ai ». Kenza, s’est montrée moins circonspecte, sans doute car ayant suivi des études universitaires en Europe.

Stigmatisation et impureté

Amina nous confie : « J’ai appris qu’il était honteux d’en parler, que je devais cacher cela à toute la famille y compris à mes amies. Je ne devais jamais aborder ce sujet avec personne ». Poser une chape de plomb sur la biologie féminine contribue à traumatiser les femmes, ne faudrait-il pas au contraire les amener à mieux vivre leur corps et leur sexualité ?

Dans l’Ancien Testament, le Lévithique parle du sang menstruel comme impur, et cette impureté se transmettrait à la femme. Le Coran reprend cette conception, les femmes sont considérées dans ces périodes comme « impures ». Elles ne peuvent avoir de relation sexuelle ni accomplir de gestes religieux comme la prière rituelle, le jeûne, lire le Coran ni même le toucher, ou entrer dans une mosquée. Un hadith affirme même « que la femme qui cache à son mari le commencement et le terme de ses règles est un démon… » La messe est dite, ne cherchons pas plus loin les raisons de la honte associée au cycle menstruel !

On stigmatise ce phénomène biologique naturel alors qu’il n’y aucune raison de le vivre comme une punition, une honte, un sacrilège ou une tare. C’est cependant vu comme quelque chose de sale par les femmes elles-mêmes.

Les associations de défense des droits des femmes devraient s’emparer de ce sujet et travailler à faire évoluer les mentalités et notre société sur ce point également. L’État devrait également développer l’éducation sexuelle à l’école, y compris au primaire. Cependant, pour permettre aux femmes d’avoir une vision positive de leur corps et d’elles-mêmes, il faut sans doute reconnaître que certains préceptes de la tradition ne sont que l’expression de pratiques maintenant dépassées et d’une conception des femmes qui ne correspond pas à la société actuelle… Sinon, face à une lecture trop littérale des textes religieux, l’alternative pourrait promouvoir l’athéïsme.

Mahdi A.

Voir : Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl, Les joies d’en bas - Tout sur le sexe féminin, Actes Sud, 2018.

[1] Les prénoms ont été modifiés à la demande des personnes interrogées.

Le gene que les notres eprouvent a parler de leur menstrue ne se limite pas qu’a elles. Il est plutot celui de bien d’autres femmes. Religions, couleurs et continents confondus. Il est celui de la Femme.

Sinon, il est a nous, les hommes, de leur dire que nous sommes fiers d’etre le fruit de vos entrailles.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.