Présentation du panel « Marseille dans l’“usage du monde” de marins de l’océan Indien (fin XIXe-années 1960) », qui s’est déroulé lors des 5e Rencontres des études africaines en France à Marseille en juillet 2018.

Ce panel se situe dans les débats sur les question de circulations impériales ou coloniales, de connections entre des lieux, des personnes, des représentations, des pratiques… qui parcourent des lignes de communication. Sur ce thème, on peut mentionner, en 2013 à Bristol, un important colloque sur « Connected Histories of Empire » organisé par Simon Potter. À la MMSH d’Aix-en-Provence, avec Juliette Honvault, Iris Seri-Hersch et Hervé Pennec, nous avons animé un séminaire sur les circulations impériales aux époques modernes et contemporaines.

Nous nous intéressons aujourd’hui non pas tant à ce qui circule, mais à ceux qui le permettent : les individus qui portent ces circulation en parcourant ces lignes de communication sans être des voyageurs : les marins et professionnels de la circulation. A titre personnel, j’imaginerais d’élargir la réflexion à d’autres professionnels du transport, et je pense bien sûr aux cheminots et en particulier à ceux qui travaillaient sur la ligne Djibouti-Addis Abeba. Nous allons cependant parler aujourd’hui de marins issus de sociétés sous domination coloniale.

Ce panel se propose plus précisément d’aborder la question de la circulation de certains marins coloniaux, des navigateurs venus des colonies françaises de l’océan Indien (Madagascar, Mascareignes, Comores, Djibouti), et à leur approche d’un port colonial métropolitain, qui est aussi une grande ville méditerranéenne, Marseille.

Il s’agit d’abord de participer au développement d’une histoire sociale des marins africains, un champ encore très inégalement abordé en dehors de quelques études, en anglais (Hyslop, 2009 ; Schler, 2011) ou en français (Manchuelle, 2004 ; Gary-Tounkara, 2014) pour le XXe siècle, voire pour des périodes antérieures notamment dans l’océan Indien (Vernet, 2015). Ce panel vise donc, à partir d’un point plus approfondi sur l’état de la question, de participer à de nouvelles recherches sur ce point fondamental pour la compréhension des circulations en situation coloniale.

Ce panel s’inscrit également dans les recherches sur les migrations à Marseille, à la suite de la série d’ouvrages fondateurs sous la directions d’Émile Témine, publiés entre 1989 et 1991 : Migrances. Histoire des migrations à Marseille. Il a été suivi de nombreuses études sur des communautés ou diasporas particulières : italienne, comorienne, arménienne, égyptienne (Bertoncello, Bredeloup, 1999 ; Slimani-Direche, Le Houérou, 2002). D’autres travaux ont porté sur l’impact de ces circulations sur la ville, économiques (Daumalin, 1992), imaginaires et urbanistiques, dont le bel ouvrage de Marcel Roncayolo, L’imaginaire de Marseille. Port, ville pôle ([1990] 2014).

Des auteurs ont proposé d’identifier et étudier la présence dans le Marseille de la période coloniale de groupes construits selon d’autres logiques et pas nécessairement repérés auparavant, comme les communautés « noires » (Pattieu, 2009 ; Nasiali, 2016), mais cette approche ne me convainc pas.

Cependant, la présence des communautés issues de l’océan Indien, en dehors des Comores, n’ont pas été étudiées pour l’instant. La présence et les pratiques spécifiques des marins (nord-africains, ouest-africains, somalis, comoriens ou malgache) fréquentant régulièrement ou parfois établis durablement à Marseille à l’époque coloniale restent encore à explorer (Bredeloup).

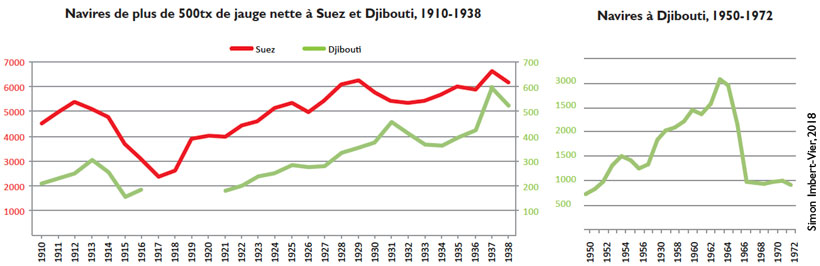

Nous allons donc parler aujourd’hui de marins issus de colonies françaises de l’océan Indien et de leur relation à Marseille. Pour donner quelques éléments quantitatifs, voici les données sur le nombre de vapeurs passés à Djibouti et dans le canal de Suez (échelles de 1 à 10). Les recrutements de marins n’ont pas été encore étudiés précisément, mais en 1915, les Messageries maritimes recrutent à Djibouti environ 1500 chauffeurs et soutiers, venus du Yémen dans leur grande majorité.

Didier Nativel va d’abord parler de marins issus des îles (Madagascar et Comores), qui s’installent à Marseille comme dans d’autres ports coloniaux. Laurent Jolly présentera ensuite les inscrits maritimes de Djibouti, qui sont rarement « djiboutiens » avant les années 1930, et leurs installations marseillaises [1]. Enfin, Clément Cayla-Giraudeau décrira l’association professionnelle des gens de mer originaires de Djibouti, et ses positionnements politiques et spatiaux à Marseille.

Les discussions de ce panel sont aussi envisagées comme un premier moment d’une réflexion qui devrait être plus large sur les circulations et les pratiques des marins africains, voire plus généralement des navigateurs et autres « voyageurs professionnels » issus des espaces coloniaux, et leurs relations aux nombreux ports qui les accueillent.

Simon Imbert-Vier, Institut des mondes africains (IMAF)

[1] Voir son article : Laurent Jolly, « Pratiques d’embauche en situation coloniale : les Messageries Maritimes du golfe d’Aden (1862-1940) », Le Mouvement social, 2020/4, p. 111-127.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.